Integriertes Handeln

Definition

Kommunale Gesundheitsförderung ist eine interdisziplinäre Querschnittsaufgabe, die nur durch integriertes Handeln bewältigt werden kann. Als solche besteht sie vor allem in der Erstellung integrierter Handlungskonzepte sowie der Vernetzung von Personen und Institutionen aus verschiedenen Fachbereichen, Politik und Zivilgesellschaft.

1. Integrierte Handlungskonzepte

Integrierte Handlungskonzepte sind wichtige Steuerungs- und Koordinierungsinstrumente der Gesundheitsförderung. Sie werden kooperativ mit den im jeweiligen Setting (Setting-Ansatz) zentralen Akteurinnen und Akteuren entwickelt (Partizipation). Zu ihnen gehören u. a. Verwaltungsbereiche der Kommune, Verbände, Vereine und Institutionen sowie die Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Integrierte Handlungskonzepte zeichnen sich in der Regel durch folgende Kernelemente aus:

- Problem- und Bedarfsanalyse,

- Zielsetzung,

- Maßnahmen zur Erreichung der Ziele,

- Zeit-, Ablauf- und Umsetzungsplan,

- Qualitätsmanagement, Dokumentation und Evaluation,

- Kosten- und Finanzierungsplan.

Diese Kernelemente sind unabhängig davon, ob es sich um ein soziallagenbezogenes Einzelprojekt eines Trägers oder um ein quartiersbezogenes oder gesamtkommunales Konzept einer Stadt bzw. Gemeinde handelt. Ein integriertes Handlungskonzept detailliert die zu integrierenden Aktivitäten unterschiedlicher Bereiche:

- Fach- und Politikbereiche (Health in All Policies), z. B. Gesundheit, Jugendhilfe, Bildung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Soziales, Arbeit, Umwelt, Verkehr;

- Gesundheitsdeterminanten, z. B. individuelle Lebensweise, soziale und kommunale Netzwerke, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Umweltbedingungen;

- Ressourcen – sowohl finanzielle Mittel (z. B. Mittel unterschiedlicher Fachressorts, Fördermittel, private Mittel) als auch Sachmittel (z. B. Räume, technische Ausstattung) – sowie personelle Ressourcen und Knowhow;

- räumliche Ebenen, z. B. Nachbarschaft/Quartier, Stadt- bzw. Ortsteil, Gesamtkommune, Region;

- Föderale Handlungsebenen, z. B. Kommune, Land, Bund;

- Zielgruppen (Zielgruppenbezug), z. B. Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Familien, Alleinerziehende, Arbeitslose, Menschen mit Migrationserfahrung.

Die Komplexität integrierter Handlungskonzepte macht die Schriftform unabdingbar. Gleichzeitig besteht die Herausforderung, die Komplexität der Konzepte so zu reduzieren, dass sie umsetzbar bleiben (Machbarkeit). Einzelmaßnahmen oder vorhandene Projekte sollten möglichst in das integrierte Handlungskonzept eingebunden werden.

2. Integrierende Vernetzung

Vernetzung ist eine zentrale Handlungsstrategie in der Gesundheitsförderung. Sie bezeichnet ein Geflecht von Beziehungen zwischen Akteurinnen und Akteuren (engagierten Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen). Vernetzung dient dem Austausch von Informationen, der Ergänzung materieller und nicht-materieller Ressourcen und/oder der Abstimmung gemeinsamer Werte und Ziele. Gelungene Vernetzung trägt dazu bei, gesundheitsfördernde Maßnahmen bedarfsgerecht in die bestehende kommunale Angebotslandschaft einzufügen. In einer ausgereifteren Form entstehen aus der Zusammenarbeit Synergien, die als kollektive Ressourcen über den Kreis der Netzwerkpartner hinaus eine dauerhafte Wirkung entfalten können. Alle Vernetzungsaktivitäten sollten an bereits vorhandenen Strukturen ansetzen. Eine Aufgabe der Vernetzung ist, einzelne Maßnahmen als Teil kommunaler Strategien und Programme (z. B. integrierte kommunale Gesundheitsstrategien oder Präventionsketten) zu entwickeln oder eine solche Strategie- und Programmentwicklung durch gemeinsame Abstimmung zu fördern.

Die Intensität und Verbindlichkeit der Zusammenarbeit kann von informellen mündlichen Absprachen über regelmäßige Anwesenheit oder aktive Mitarbeit bis hin zu formellen Regelungen in Kooperationsvereinbarungen reichen. Die verlässliche Koordination der Netzwerkaktivitäten ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, auch bei informellen Netzwerken. Gleiches gilt für eine kontinuierliche Weiterentwicklung passender Strukturen und Organisationsformen für gemeinsame Vorhaben. Die unterschiedlichen Dimensionen integrierten Handelns können Anhaltspunkte für die regelmäßige Weiterentwicklung liefern.

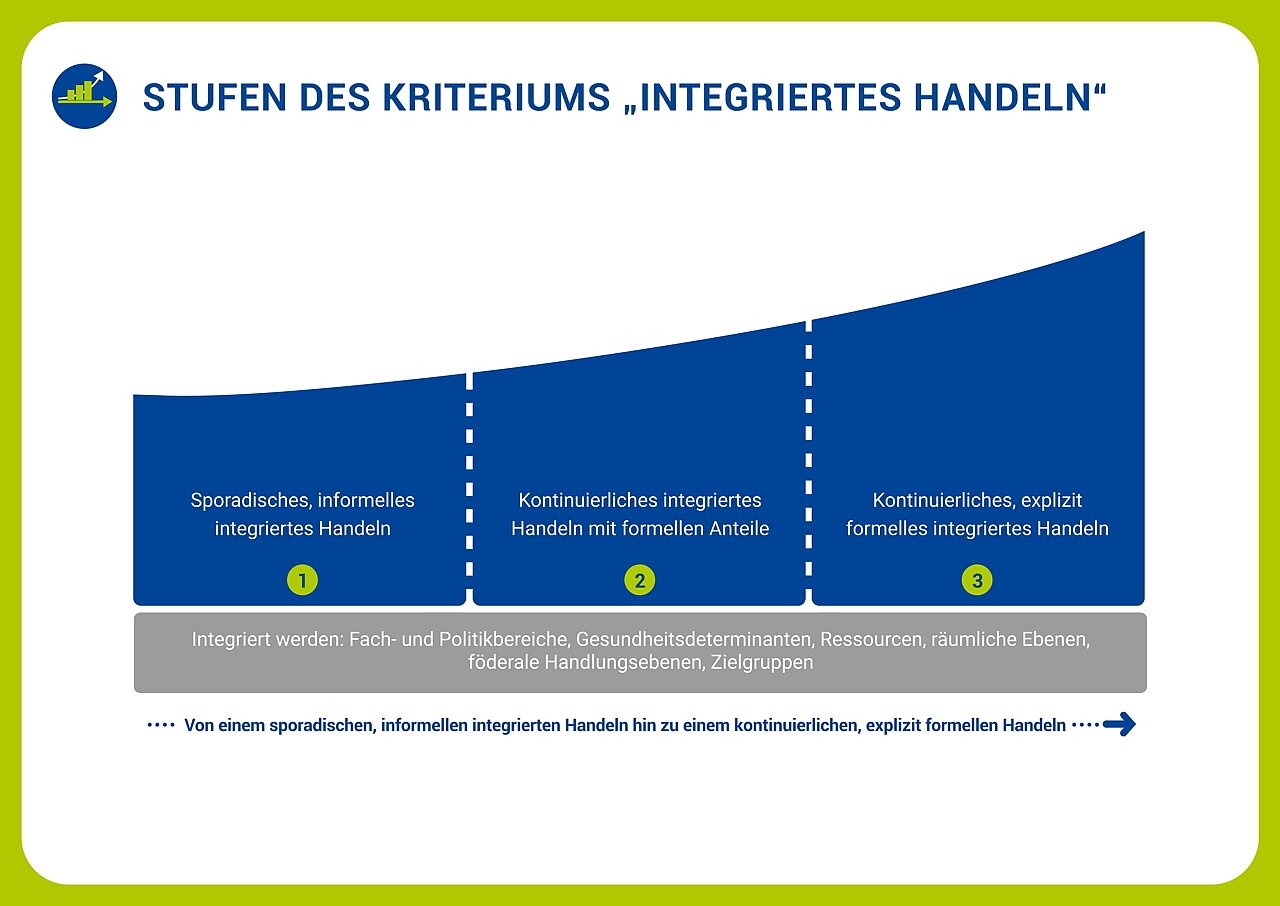

Stufen des Kriteriums Integriertes Handeln

Erläuterung der Stufen

Um ein Handlungskonzept oder eine Vernetzung einer Umsetzungsstufe zuzuordnen, werden die verschiedenen Aspekte der Integration einzeln bewertet. In der Regel richtet sich die Gesamtzuordnung nach der Stufe, die von der Mehrheit der Einzelaspekte erreicht wird.

Stufe 1 Sporadisches, Informelles integriertes Handeln

Beispiel Stufe 1

In einem Gebiet des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ wird als Baustein des Handlungskonzepts für das Programmgebiet eine Gruppe für Arabisch sprechende Männer angeboten. In der Gruppe werden Themen mit Gesundheitsbezug, aber auch psychosoziale Fragen und Themen angesprochen. Die Gruppe wird von einem Träger entwickelt und aus kommunalen Mitteln des Amts für Integration finanziert. Mit Blick auf Gesundheits- und Ernährungsthemen wird eine örtliche Krankenkasse in die Kursgestaltung einbezogen. In einem Gebiet des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ wird als Baustein des Handlungskonzepts für das Programmgebiet eine Gruppe für Arabisch sprechende Männer angeboten. In der Gruppe werden Themen mit Gesundheitsbezug, aber auch psychosoziale Fragen und Themen angesprochen. Die Gruppe wird von einem Träger entwickelt und aus kommunalen Mitteln des Amts für Integration finanziert. Mit Blick auf Gesundheits- und Ernährungsthemen wird eine örtliche Krankenkasse in die Kursgestaltung einbezogen.

Stufe 2 Kontinuierliches Integriertes Handeln mit formellen Anteilen

Beispiel Stufe 2

Die Gruppe für Arabisch sprechende Männer thematisiert auch psychosoziale Anliegen, Fragen der Erziehung sowie die Arbeits- und Wohnverhältnisse der Männer und ihrer Familien. Gemeinsam mit lokalen Partnern wird nach Unterstützungsmöglichkeiten gesucht. Die Kosten des Angebotes tragen die Kommune sowie eine örtliche Krankenkasse im Rahmen ihrer Präventionsmittel. Die in der Gruppe formulierten Themen und Anliegen werden in eine ressortübergreifende kommunale Arbeitsgruppe eingebracht, in der Gesundheits-, Sozial-, Jugend- und Wohnungsamt vertreten sind.

Stufe 3 Kontinuierliches, explizit formelles integriertes Handeln

Beispiel Stufe 3

Die ursprünglich in nur einem Stadtteilzentrum durchgeführte Gruppe für Arabisch sprechende Männer wird in Kooperation mit Partnerorganisationen als Regelmaßnahme in allen Stadtteilen durchgeführt. Grundlage ist ein kommunalpolitischer Beschluss für die Entwicklung zur „Familienfreundlichen Kommune“. In diesem Rahmen werden die Männer- und Vätergruppen in ein gesamtstädtisches Konzept der Familienförderung integriert. Kommunalverwaltung, externe Partnerinnen und Partner sowie ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter der Zielgruppen erarbeiten dieses Konzept gemeinsam. Finanzielle, räumliche und fachliche Zuständigkeiten werden abgestimmt und festgelegt. Ein Ziel ist, das Wohnumfeld familienfreundlicher zu gestalten und die soziale Infrastruktur zu verbessern (z. B. Kinderbetreuung, Sprach- und Bildungsangebote, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten). Hierbei spielen auch gesundheitliche Belange wie gesundes Schulessen oder Bewegungsräume vor Ort eine Rolle.

Weiterführende Literatur:

BÄR, G.; BÖHME, C.; LUIG-ARLT, H. (2015): Kurzexpertise zu ausgewählten Fragen des Good Practice-Steckbriefs „Integriertes Handlungskonzept / Vernetzung“. BZgA (Hrsg). Köln.

BÖHME, C.; REIMANN, B. (2018): Integrierte Strategien kommunaler Gesundheitsförderung. Rahmenbedingungen, Steuerung und Kooperation – Ergebnisse einer Akteursbefragung. Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.). Berlin (Difu-Sonderveröffentlichungen). https://difu.de/node/12018

QUELLING, E.; TOLLMANN, P.; BRÄHLER-DIELING, N.; TROJAN, A.; SÜSS, W. (2024): Netzwerkarbeit - Vermitteln und Vernetzen als professionelle Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/vermitteln-und-vernetzen/

PROGRAMM SOZIALE STADT (ab 2021: Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten): www.staedtebaufoerderung.info/DE/Programme/SozialerZusammenhalt/sozialerzusammenhalt_node.html

STROHMEIER, K.P. ET AL. (2016): Die Wirkungsweise kommunaler Prävention. Zusammenfassender Ergebnisbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ (KeKiz) des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung. Blomberg. www.kein-kind-zuruecklassen.de

Weitere Materialien zum Good Practice-Kriterium Integriertes Handeln

- Good Practice Video: Vernetzung, Projekt „Aktionsgruppe ´Gesundes Altern in der Oberpfalz`“, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.

- Good Practice Video: Vernetzung, Projekt „Schutzengel“, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.

- Good Practice Video: Vernetzung, Projekt „GESTALT – Gehen, Spielen und Tanzen Als Lebenslange Tätigkeiten“, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.