Partizipation

Definition

Partizipation der beteiligten und angesprochenen Gruppen (Zielgruppenbezug) bedeutet, in allen Phasen der Gesundheitsförderung (Bedarfserhebung, Planung, Umsetzung, Bewertung) möglichst umfassende Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen und dabei sicherzustellen, dass die Beteiligungsprozesse den Erfahrungen und Möglichkeiten der Zielgruppen entsprechend (zielgruppengerecht) gestaltet sind. Zielgruppen sollen ihre individuellen, wie kollektiven Bedürfnisse formulieren sowie Wünsche, Ideen und Vorstellungen bei der Planung, Umsetzung und Durchführung gesundheitsfördernder Aktivitäten einbringen können. Dazu müssen sie befähigt werden (Empowerment) und Zugang zu Handlungsmöglichkeiten erhalten. Partizipation ist ein Entwicklungsprozess, in dem alle Beteiligten zunehmend Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen gewinnen, um mehr und mehr Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.

Partizipation kann von den Betroffenen selbst eingefordert und erstritten werden, muss aber auch in der Konzeption einer Maßnahme aktiv ermöglicht und gefördert werden. Dazu bedarf es eines differenzierten Verständnisses der Lebenslagen, einer gemeinsamen Analyse ihrer Bedarfe und Bedürfnisse sowie einer empathischen, respektvollen Haltung.

Konzept und Hintergrund

In der Gesundheitsförderung ist Partizipation ein normativer, d. h. durchgängig positiver und anzustrebender Wert. Er ist bereits in der Ottawa-Charta umfassend herausgestellt: Hier wird von den Menschen als Expertinnen und Experten ihres eigenen Alltags gesprochen.

Eine möglichst umfassende Partizipation ist sowohl pädagogisch (Einüben von Teilhabe) als auch ethisch (Selbstbestimmung) geboten. Partizipation ist allerdings auch ein funktionales Erfordernis, weil sich Maßnahmen dadurch besser verbreiten und nachhaltiger wirken.

Dennoch gibt es kein Standardmaß der Partizipation. Fragen der Partizipation in pädagogischen Einrichtungen wie Kita oder Schule stellen sich grundsätzlich anders als bei der Aushandlung von übergeordneten Interessenkonflikten wie Energieversorgung oder Wohnungsbau. In jedem Fall ist eine möglichst umfassende Partizipation anzustreben. Ein verbreitetes Modell dazu ist die Partizipationsleiter. Sie wurde zunächst 1969 von Arnstein entwickelt und später vielfach adaptiert, u. a. von Trojan Ende der 1980er und Wright in den 2000er Jahren. Allerdings ist insbesondere die höchste Stufe dieses Modells, die der Selbstorganisation, nicht für jede Fragestellung gewünscht, sinnvoll oder realisierbar. Einerseits, weil die Beteiligten sie nicht autonom umsetzen können (z. B. Kleinkinder) oder sollen (z. B. Gefängnisinsassen), oder auch weil sie dies nicht möchten (z. B. als Konsumentinnen und Konsumenten von Dienstleistungen).

Möglichkeiten für Partizipation müssen aktiv geschaffen werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass auch Menschen mitmachen können, die wegen diverser Zugangshürden weniger Beteiligung erfahren. Durch zielgruppenorientierte, niedrigschwellige (Niedrigschwellige Arbeitsweise) und erprobte Methoden sollen diejenigen Möglichkeiten zur Beteiligung erhalten, die weniger artikulationsstark sind. Auf diese Weise soll dem Präventionsdilemma in der Gesundheitsförderung und Prävention entgegengewirkt werden. Präventionsdilemma bedeutet, dass sich Menschen mit mehr Ressourcen, mehr Geld und mehr Bildung leichter beteiligen, mehr Einfluss haben und dadurch auch mehr profitieren, obwohl die größeren Bedarfe bei benachteiligten Gruppen liegen.

Berücksichtigt werden sollte auch das Partizipationsparadox. Es besagt, dass der Wunsch nach Partizipation immer dann besonders schwach ausgeprägt ist, wenn die Gestaltungsmöglichkeiten besonders groß sind (z. B. in der Stadtplanung). Umgekehrt wächst mit abnehmenden Einflussmöglichkeiten der Wunsch nach Partizipation, z. B. weil die Auswirkungen (z. B. von Bauprojekten) erst dann genauer verstanden werden, wenn das Vorhaben kurz vor der Realisierung steht. Partizipationsförderung sollte dabei immer berücksichtigen, dass die Partizipationsmöglichkeiten frühzeitig und über möglichst anschauliche Szenarien angeboten werden, und dass es auch in fortgeschrittenen Planungsabläufen weiterhin Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt.

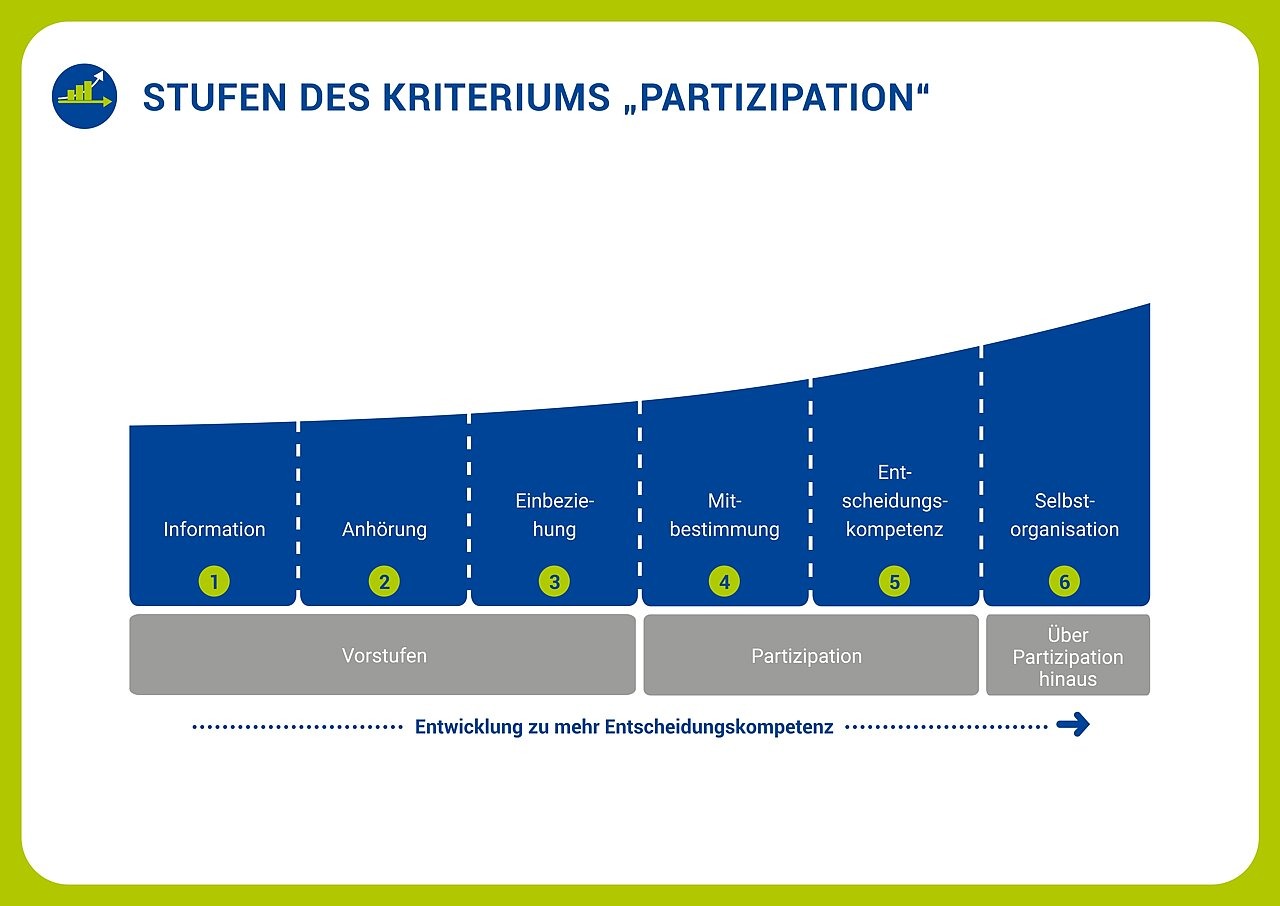

Stufen des Kriteriums „Partizipation“

Erläuterung der Stufen

Stufe 1 Information

Die Professionellen (z. B. in Gesundheitsämtern, Krankenkassen, Hochschulen oder Vereinen und freien Trägern) informieren darüber, welche Probleme aus ihrer Sicht bestehen. Sie zeigen Handlungsmöglichkeiten auf, die aus professioneller Sicht zur Problemlösung beitragen können, erläutern ihre Empfehlungen und begründen sie fachlich. Die Sichtweise der angesprochenen Personengruppen wird nach Möglichkeit berücksichtigt, um die Akzeptanz der Informationsangebote und die Aufnahme der Botschaften zu fördern.

Beispiel Stufe 1

In einem hochverdichteten innerstädtischen Quartier sollen Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. Die kommunale Verwaltung entwickelt ein Konzept und informiert die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers über die Planung.

Stufe 2 Anhörung

Die Professionellen möchten mehr über die Sichtweise der angesprochenen Personengruppen erfahren. Die Mitglieder dieser Gruppen werden befragt und angehört. Es wird jedoch nicht gewährleistet, ob und in welchem Umfang die Sichtweisen der Betroffenen bei der Konzeption der gesundheitsfördernden Maßnahmen Beachtung finden.

Beispiel Stufe 2

Das von der Kommunalverwaltung entwickelte Konzept wird im Rahmen einer Versammlung von Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und diskutiert. Das kommunale Planungspersonal stellt das Konzept zusätzlich in Freizeiteinrichtungen und Schulen des Quartiers vor und holt die Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen ein.

Stufe 3 Einbeziehung

Träger oder Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen lassen sich von ausgewählten Personen aus der angesprochenen Gruppe beraten. Die Beratungen haben keinen verbindlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess.

Beispiel Stufe 3

Das kommunale Planungspersonal lädt Kinder und Jugendliche mit einem Aufruf in Schulen und Freizeiteinrichtungen dazu ein, sich am Planungsteam für die Einrichtung der Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume zu beteiligen. Das Team trifft sich mehrfach und bespricht die vorliegenden Ideen, ohne dass es Entscheidungskompetenzen hat.

Stufe 4 Mitbestimmung

Die Professionellen beziehen Vertreterinnen und Vertreter der angesprochenen Personengruppen in Entscheidungsprozesse ein, um wesentliche Aspekte einer Maßnahme abzustimmen. Die Gruppenmitglieder haben ein Mitspracherecht, jedoch keine verbindliche Entscheidungsbefugnis.

Beispiel Stufe 4

Die Bürgermeisterin ruft Schulen auf, sich an der Planung der Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume zu beteiligen. Die Schülerinnen und Schüler erkunden im Rahmen des Unterrichts gemeinsam ihr Quartier und entwickeln Vorschläge. Diese stellen sie den kommunalen Entscheidungsgremien des Stadtparlaments vor. Die zuständigen Mitglieder des Stadtparlaments müssen sich in einer von der Bürgermeisterin geleiteten Veranstaltung zu diesen Vorschlägen äußern.

Stufe 5 Entscheidungskompetenz

Die Mitglieder der angesprochenen Personengruppen sind verbindlich in alle Entscheidungen bei der Planung, Umsetzung und Bewertung einer Maßnahme eingebunden. Sie haben klar definierte und transparente Entscheidungsbefugnisse und/oder ein Vetorecht.

Beispiel Stufe 5

Nachdem die Planungs- und Genehmigungsprozesse für die Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume des innerstädtischen Quartiers abgeschlossen sind, richtet die kommunale Verwaltung Arbeitsgruppen zur konkreten Ausgestaltung unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein. Im Rahmen des vorhandenen Budgets entscheiden diese Gruppen über die konkrete Ausgestaltung der Räume mit.

Stufe 6 Selbstorganisation

Eine Maßnahme bzw. ein Projekt wird von den Mitgliedern der angesprochenen Personengruppen selbst initiiert und durchgeführt. Die Entscheidungen treffen die Gruppenmitglieder eigenständig und eigenverantwortlich. Alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind Mitglieder der Gruppe. Diese Stufe geht über die oben dargestellte Partizipation hinaus.

Beispiel Stufe 6

Auf dem Abenteuerspielplatz, der im Quartier eingerichtet wurde, planen die Kinder und Jugendlichen ein Hüttendorf. Unter Berücksichtigung der Regeln zum Unfallschutz bestimmen sie selbst, wie und nach welchen Regeln die Fläche genutzt werden soll und wie die vorhandenen Interessen in Einklang gebracht werden können.

Weiterführende Literatur:

ARNSTEIN, S. (1969): Ladder of Participation. https://historyofsocialwork.org/eng/details.php?cps=21

HALDENWANG VON, U.; BÄR, G.; SCHWARZ, E.; SCHAEFER, I.; MITGLIEDER DES FORSCHUNGSVERBUNDS PARTKOMMPLUS (2018): Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Elternmitwirkung in den Frühen Hilfen durch partizipative Gesundheitsforschung. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Eltern fragen Eltern“ (ElfE). In: Zeitschrift für Hebammenwissenschaft. www.dghwi.de/images/zeitschrift/ZHWi/Zeitschrift-DGHWi_11_Ausgabe_180527.pdf

WRIGHT, M.T. (2020): Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/partizipation-mitentscheidung-der-buergerinnen-und-buerger/

WRIGHT, M.T.; ALLWEISS, T.; SCHWERSENSKY, N. (2021): Partizipative Gesundheitsforschung. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/partizipative-gesundheitsforschung

Weitere Materialien zum Good Practice-Kriterium Partizipation:

- Arbeitshilfen GUTE PRAXIS KONKRET zum Good Practice-Kriterium Partizipation. Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der Gesundheitsförderung mit älteren Menschen (2019).

- Good Practice Video: Partizipation, Projekt “BIG – Bewegung als Investition in Gesundheit”, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e.V.

- Hier finden Sie Praxisprojekte, die das Kriterium Partizipation erfüllen.