Qualitätsmanagement

Definition

Qualitätsmanagement sorgt dafür, dass Maßnahmen der Gesundheitsförderung bedarfs- und fachgerecht sowie partizipativ (Partizipation) und zielgruppengerecht (Zielgruppenbezug) geplant, gestaltet und umgesetzt werden. Ziel des Qualitätsmanagements ist auch, Maßnahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei immer besser am Bedarf auszurichten. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind Bestandteile des Qualitätsmanagements, welches als Steuerungs- und Führungssystem der Organisation gewährleistet, dass die Anforderungen erfüllt werden.

Qualitätssicherung dient vor allem der Erfüllung gesetzlicher (externer) und trägerspezifischer (interner) Qualitätsanforderungen. Bei der Qualitätsentwicklung handelt es sich dagegen um einen kontinuierlichen und systematischen Reflexions- und Lernprozess. Dieser orientiert sich bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität des Angebots an fachlicher Expertise und an den Kriterien der Gesundheitsförderung.

Qualitätssicherung und -entwicklung werden in der Regel intern durch eigene Mitarbeitende (meist Qualitätsmanagementbeauftrage) gesteuert und ggf. extern durch Expertinnen und Experten unterstützt. Das Qualitätsmanagement identifiziert Verbesserungspotenziale in folgenden Bereichen:

- Planungsqualität: die Entwicklung eines Konzepts (Konzeption) und seiner Umsetzungsschritte auf Grundlage einer (partizipativen) Bedarfsanalyse, wissenschaftlicher Erkenntnisse und fachlicher Praxiserfahrung;

- Strukturqualität: die Ausstattung einer Maßnahme, z. B. mit Finanzmitteln, Personal, Räumen, Arbeitsmitteln etc.;

- Prozessqualität: die Art und Weise der Umsetzung;

- Ergebnisqualität: die erreichten Wirkungen in Bezug auf formulierte Ziele (Belege für Wirkungen und Kosten).

Die Steuerung des Gesamtprozesses erfolgt immer durch das Management. Es sichert darüber hinaus die kontinuierliche Überwachung der Ergebnisse (Dokumentation und Evaluation) und justiert Ziele und Maßnahmen.

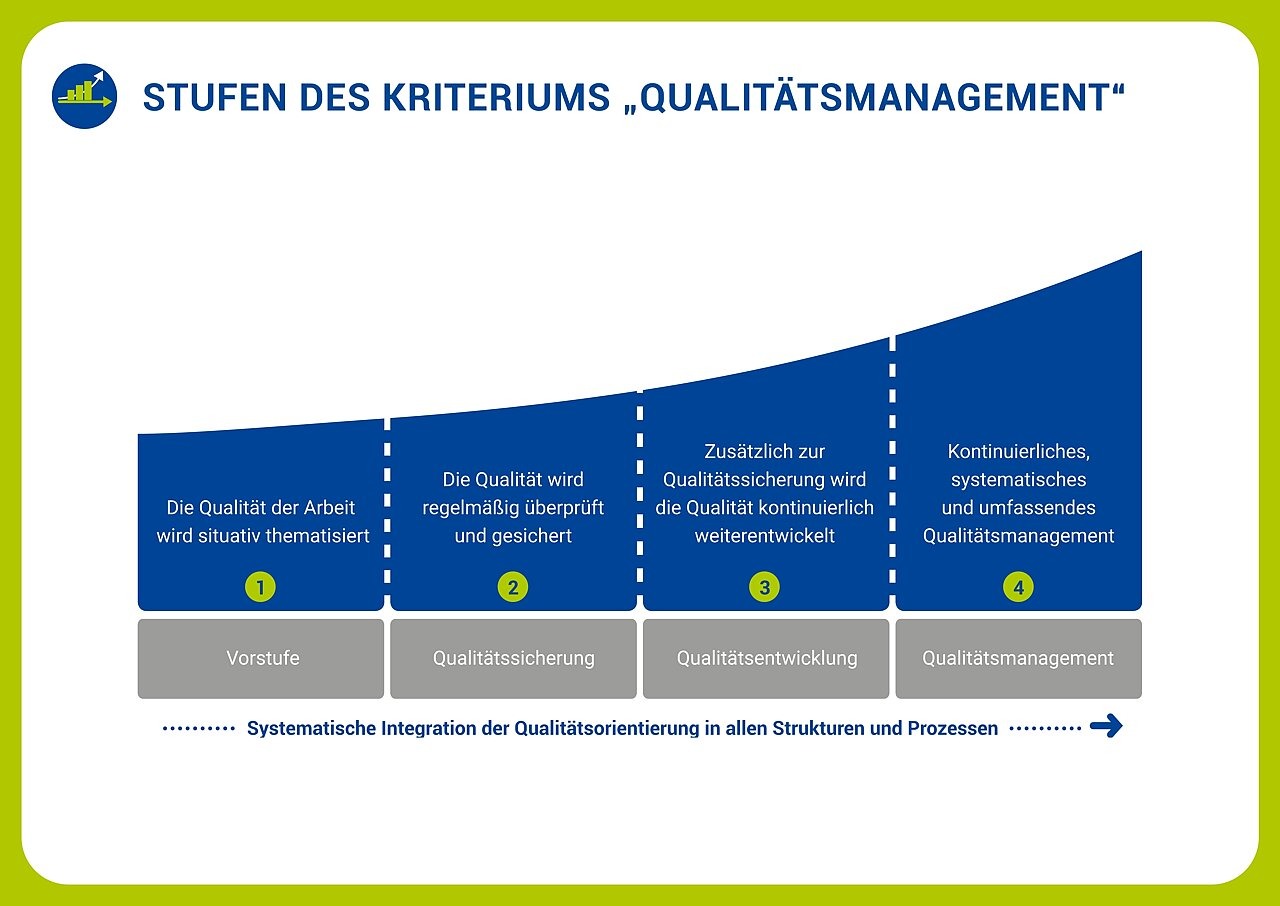

Stufen des Kriteriums „Qualitätsmanagement“

Erläuterung der Stufen

Stufe 1 Die Qualität der Arbeit wird situativ thematisiert

Die Teammitglieder haben ein stillschweigend vorausgesetztes, nicht schriftlich formuliertes Qualitätsverständnis. Ihre alltägliche Arbeit reflektieren sie für sich, ohne dass eine gemeinsame Verständigung darüber stattfindet. Über Verbesserungspotenziale tauschen sie sich sporadisch aus. Offensichtliche und drängende Schwierigkeiten mit Arbeitsprozessen und Strukturen thematisieren sie ebenso wie die Lösungsansätze spontan und kurzfristig aus der jeweiligen Situation heraus (situativ).

Beispiel Stufe 1

Ein Jugendhilfeträger entwickelt ein Programm zur Stärkung gesundheitlicher Kompetenzen von Jugendlichen im offenen Vollzug und setzt es gemeinsam mit einer Haftanstalt um. Das Programm soll die Kompetenzen der Jugendlichen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Stressregulation und psychosoziale Gesundheit stärken. Es umfasst 12 Treffen einer Gruppe von 10 Jugendlichen im offenen Jugendvollzug. Die Mitarbeitenden dokumentieren die Zahl der Teilnehmenden über Anwesenheitslisten. Nach den Sitzungen tauschen sie sich untereinander informell über Probleme aus, die während der Sitzungen aufgetreten sind.

Stufe 2 Die Qualität wird regelmäßig überprüft und gesichert

Die Teammitglieder und weitere Beteiligte tauschen sich planmäßig und in regelmäßigen Abständen über den Fortgang der Maßnahme aus, beispielsweise in Teamsitzungen und Steuerungsrunden. Sie überprüfen Strukturen, Prozesse und Ergebnisse ihrer Arbeit anhand selbst entwickelter oder extern vorgegebener Indikatoren oder Checklisten. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen sowie die sich daraus ergebenden Aufgaben und Zuständigkeiten halten sie schriftlich fest. Sie reflektieren vornehmlich Arbeitsprozesse und Strukturen, um die bereits vorhandene und „bewährte“ Qualität der Arbeit sicherzustellen. Außerdem überarbeiten Teammitglieder das Konzept und passen es den geänderten Anforderungen an.

Beispiel Stufe 2

Die Mitarbeitenden des Jugendhilfeträgers reflektieren in regelmäßig alle zwei Wochen stattfindenden Sitzungen den Fortgang des Projektes. Neben der regelmäßigen Teilnahme der Jugendlichen werden auch deren aktive Beteiligung sowie inhaltliche Fragen und Erfahrungen thematisiert. Die Mitarbeitenden dokumentieren Erkenntnisse und Schlussfolgerungen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des Angebotes.

Stufe 3 Zusätzlich zur Qualitätssicherung wird die Qualität kontinuierlich weiterentwickelt

Instrumente und Methoden der Qualitätssicherung und -entwicklung werden kontinuierlich angewendet, etwa in Form von Checklisten und Dokumentationen. Das Qualitätskonzept ist nicht nur auf die Sicherung bisher erreichter Qualität und die Beseitigung von Schwierigkeiten ausgerichtet, es strebt darüber hinaus eine beständige Verbesserung von Strukturen und Prozessen an. Die Qualität der Arbeit wird auch unter Mitwirkung bzw. nach Rückmeldungen Betroffener in einem kontinuierlichen Lernprozess weiterentwickelt, um langfristig gute und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Beispiel Stufe 3

Die Mitarbeitenden des Jugendhilfeträgers werten die Erfahrungen aus der Umsetzung des Angebotes aus, um den Kompetenzzuwachs bei den Jugendlichen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Stressregulation und psychosoziale Gesundheit nachzuweisen. Dies geschieht u. a. auf der Grundlage von standardisierten Beobachtungen und Befragungen von Kontaktpersonen. Auch die Jugendlichen werden zu ihren Erfahrungen und konkreten Veränderungswünschen befragt.

Stufe 4 Kontinuierliches, systematisches und umfassendes Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement untersucht kontinuierlich und systematisch alle Bereiche der Maßnahme und der Organisation. Dabei berücksichtigt es die Sichtweisen aller Beteiligten. Im Rahmen klarer personeller Zuständigkeiten werden sowohl Planung und Konzeption als auch Strukturen und Arbeitsprozesse geprüft und weiterentwickelt. Die Qualitätssicherung stellt dabei stets die formulierten Ziele den erreichten Ergebnissen gegenüber (Soll-Ist-Vergleich). Dazu sind geeignete Erfolgsindikatoren notwendig, die Veränderungen messbar und damit auch überprüfbar machen. Zur Unterstützung der Qualitätsentwicklung kommen unterschiedliche Instrumente und Methoden zum Einsatz, mitunter auch unter Einbezug externer Personen. Die gesammelten Erkenntnisse fließen systematisch in die Weiterentwicklung des Konzeptes und der Arbeitsweise ein.

Beispiel Stufe 4

Die Mitarbeitenden des Jugendhilfeträgers dokumentieren ihre Erfahrungen aus der Umsetzung des Gruppenangebotes nach einem systematischen Leitfaden und werten diese regelmäßig gemeinsam aus. Neben fachlichen und inhaltlichen Aspekten thematisieren sie auch organisatorische Fragen. Auch die Methoden zur Ermittlung des Projekterfolges (Kompetenzzuwachs bei den Jugendlichen) werden festgeschrieben. Diese Methoden werden regelmäßig angewendet und die Ergebnisse dokumentiert. Sie sind Grundlage für die Weiterentwicklung des Gruppenangebotes.

Weiterführende Literatur:

ALTGELD, T. ET AL. (2015): Gesamtprojektbericht: Kooperations- und Forschungsprojekt „Gesundheitsförderung in Lebenswelten – Entwicklung und Sicherung von Qualität“, BZgA, Köln. https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/studien/gesundheitsfoerderung_in_lebenswelten_gesamtbericht--82cdf99a3bc2ce68cff306a8abe3efc9.pdf

LANDESZENTRUM GESUNDHEIT NORDRHEIN-WESTFALEN (2020): Basiswissen Qualitätssicherung – Qualitätsmanagement – Qualitätsentwicklung. In: Qualität.

LANDESZENTRUM GESUNDHEIT NORDRHEIN-WESTFALEN (2019): Qualitätsmanagement in unterschiedlichen Projektphasen. In: Qualität.

KOLIP, P. (2022): Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/qualitaetssicherung-qualitaetsentwicklung-qualitaetsmanagement/

Weitere Materialien zum Good Practice-Kriterium Qualitätsmanagement

- Arbeitshilfen GUTE PRAXIS KONKRET zum Good Practice-Kriterium Qualitätsmanagement. Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der Gesundheitsförderung mit älteren Menschen (2020).

- Hier finden Sie Praxisprojekte, die das Good Practice-Kriterium Qualitätsmanagement erfüllen.