Setting-Ansatz

Definition

„Setting-Ansatz“ als Konzept der Gesundheitsförderung wird im deutschsprachigen Raum oft mit „Lebenswelt-Ansatz“ übersetzt. Mit Setting bzw. Lebenswelt sind Orte gemeint, an denen Gesundheit „von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt wird; dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben“ (WHO, Ottawa-Charta, 1986). Ein Setting ist ein sozialräumliches System, in dem die Menschen ihren Alltag erleben und das relativ dauerhaft ist. Settings sind beispielsweise die Kita, die Schule, der Betrieb, das Krankenhaus, die Pflegeeinrichtung, die Nachbarschaft, die Stadt.

Die Bedingungen in den jeweiligen Settings bzw. Lebenswelten haben einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeiten der Menschen, ein gesundes Leben zu führen. Wichtige Akteurinnen und Akteure für die gesundheitsgerechte Gestaltung der Lebensbedingungen in Settings sind beispielsweise Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie Fachkräfte in kommunalen Institutionen und in Einrichtungen des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereichs.

Der Setting-Ansatz verfolgt das Ziel, partizipativ – also unter aktiver Beteiligung der jeweiligen Zielgruppen (Zielgruppenbezug) – gesunde Lebenswelten zu gestalten, z. B. durch ein gesundheitsorientiertes Programm zur Schulentwicklung. Dieser Ansatz hat ein gesundheitsförderndes Setting zum Ziel und ist damit umfassender als Gesundheitsförderung im Setting in Form von Einzelprojekten, z. B. in der Schule oder Kita.

Der Setting-Ansatz orientiert sich an den Konzepten der Organisationsentwicklung und berücksichtigt ausdrücklich die praktische Umsetzung der Kriterien im Rahmen des Handelns von Organisationen. Für die Umsetzung des Setting-Ansatzes sind vier Elemente von zentraler Bedeutung:

- Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen (strukturelle Ebene, Gestaltung von Verhältnissen)

- Stärkung der Handlungsmöglichkeiten, Kompetenzen und Ressourcen der Menschen, die im Setting z. B. leben, spielen, zur Schule gehen oder arbeiten (Empowerment)

- Aktive Beteiligung der Personen im Setting in allen Phasen der Planung und Umsetzung der Aktivitäten (Partizipation)

- Kontinuierliche und professionelle Koordinierung aller Aktivitäten (Integriertes Handeln)

Im Jahr 2015 führte das Präventionsgesetz (PrävG) im Sozialgesetzbuch V Legaldefini tionen zu Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten ein. Dabei werden diese als „für die Gesundheit bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports“ definiert (§ 20a V Abs. 1 Satz 1 und § 20b SGB). Die Gesetzlichen Krankenkassen sollen nach dem Präventionsgesetz insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsfördernder Strukturen unterstützen. Dazu sollen sie mit allen an der Lebenswelt Beteiligten die gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale erheben, daraus abgeleitet Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation entwickeln sowie die Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten bei den Zielgruppen unterstützen (§ 20a SGB V, Abs. 1 Satz 2 und 3). Das Gesetz skizziert die Umsetzung des Setting-Ansatzes also als fortlaufenden Lern- und Entwicklungsprozess im Sinne des gesundheitspolitischen Aktionszyklus (Public Health Action Cycle).

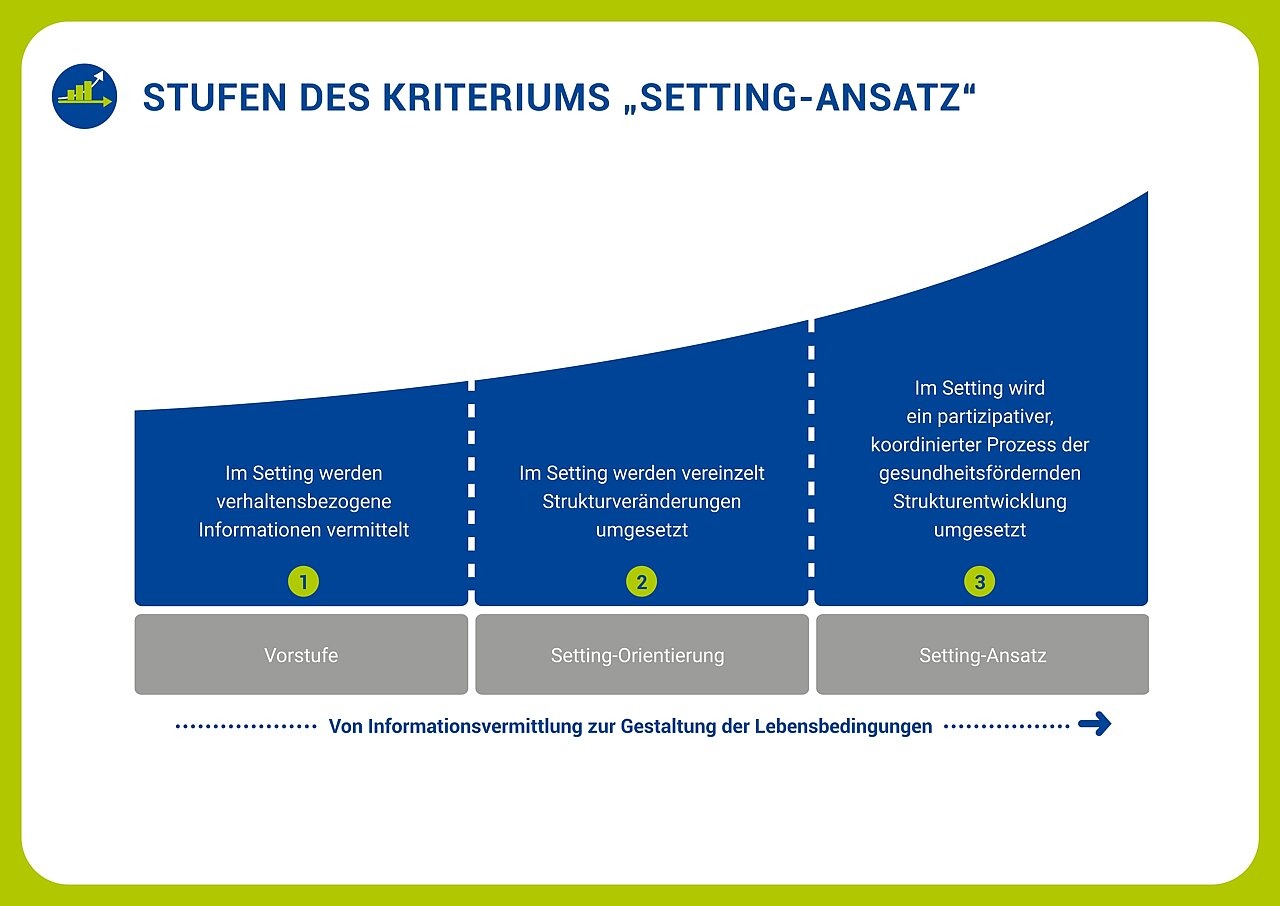

Stufen des Kriteriums „Setting-Ansatz“

Erläuterung der Stufen

Stufe 1 Im Setting werden verhaltensbezogene Informationen vermittelt

Die Lebenswelt wird genutzt, um Informationen zum gesundheitsbezogenen Handeln (Verhalten) zu vermitteln, z. B. zu Ernährung, Bewegung oder Unfallprävention. Die dauerhafte gesundheitsbezogene Entwicklung der Strukturen des Settings, z. B. die Änderung von Abläufen oder baulichen Gegebenheiten ist nicht Gegenstand der Maßnahme. Diese Gesundheitsförderung im Setting ist eine Vorstufe des Setting-Ansatzes.

Beispiel Stufe 1

Eine Sekundarschule (Klassen 5 bis 10) lädt regelmäßig Expertinnen und Experten ein, welche die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts zu den gesundheitsbezogenen Themen Suchtprävention, gesunde Ernährung sowie Partnerschaft und Sexualität informieren.

Stufe 2 Im Setting werden vereinzelt Strukturveränderungen umgesetzt

Zusätzlich zur Vermittlung der verhaltensbezogenen Gesundheitsinformationen werden in der Lebenswelt vereinzelt auch verhältnisbezogene Strukturveränderungen umgesetzt. Beispielsweise werden Routinen und Abläufe angepasst, neue Angebote eingeführt oder bauliche Veränderungen vorgenommen. Dies geschieht aber nur punktuell und nicht koordiniert und systematisch mit dem Ziel, die Lebenswelt selbst dauerhaft gesundheitsfördernd zu gestalten.

Beispiel Stufe 2

Die Sekundarschule integriert die Beiträge der Expertinnen und Experten in den Unterricht, indem die behandelten Themen systematisch vor- und nachbereitet werden. Ideen, die aus der Auseinandersetzung mit den Gesundheitsthemen entstehen, werden in schulische Aktivitäten umgesetzt: Aus den Impulsen zur gesunden Ernährung entsteht die Initiative für eine Schulküche, in der Teile des Unterrichts sowie Koch-AGs stattfinden können.

Stufe 3 Im Setting wird ein partizipativer, koordinierender Prozess der gesundheitsfördernden Organisations- und Strukturentwicklung umgesetzt

Auf der Grundlage eines – möglichst partizipativ entwickelten – Konzepts für die gesundheitsfördernde Entwicklung der Lebenswelt wird eine Koordinierung eingerichtet und angemessen ausgestattet. Diese organisiert und begleitet die notwendigen Prozesse mit den Methoden der Organisationsentwicklung. Dadurch sollen einerseits zunehmend gesundheitsfördernde und präventive Elemente in der Lebenswelt gestärkt, und andererseits die Menschen im Setting systematisch befähigt werden. Ziel ist, eine gesundheitsfördernde Lebenswelt (Gesundheitsförderndes Setting) zu schaffen.

Beispiel Stufe 3

Auf Initiative engagierter Eltern und der Schulleitung verfolgt die Sekundarschule den Ansatz, sich zur „Gesunden Schule“ weiterzuentwickeln. Gefördert durch eine Krankenkasse wird ein Steuerkreis eingerichtet, der die Aktivitäten lenkt. In ihm sind die Schulleitung, das pädagogische und weitere Personal, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern vertreten. Anhand des gesundheitspolitischen Aktionszyklus (Public Health Action Cycle) wird ein Schulkonzept mit dem Ziel entwickelt, für alle Personengruppen in der Schule eine gesunde Lebenswelt zu schaffen. Themen sind u. a. die Entwicklung eines guten Schulklimas für Lehre und Lernen, eine ausgewogene Mittagsverpflegung, ausreichend Bewegungsmöglichkeiten sowie die Prävention von Mobbing und Gewalt. Ein Mitglied des Steuerkreises wird zur Koordinatorin des Projekts bestimmt und dafür von einem Teil ihrer Lehrverpflichtung freigestellt.

Weiterführende Literatur:

GEENE, R.; ROSENBROCK, R. (2012): Der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung mit Kindern und Jugendlichen. In: Gold, C.; Lehmann, F. (Hrsg.): Gesundes Aufwachsen für alle! Reihe Gesundheitsförderung konkret, Band 17. Köln. S. 46-75. https://shop.bzga.de/pdf/60649170.pdf

GKV-BÜNDNIS FÜR GESUNDHEIT (o. J.): Lebensweltansatz. In: Glossar. https://www.gkv-buendnis.de/glossar/glossar_l.html

GESUNDHEITSFÖRDERUNG SCHWEIZ/QUINT-ESSENZ (2015): Settinganalyse. http://www.quint-essenz.ch/de/public_assets/323/download

HARTUNG, S.; ROSENBROCK, R. (2022): Settingansatz/Lebensweltansatz. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/settingansatz-lebensweltansatz/

HARTUNG, S.; ROSENBROCK, R. (2022): Public Health Action Cycle/Gesundheitspolitischer Aktionszyklus. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/public-health-action-cycle-gesundheitspolitischer-aktionszyklus/

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) (1986): Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. https://iris.who.int/handle/10665/349654

Weitere Materialien zum Good Practice-Kriterium Setting-Ansatz

- Arbeitshilfen GUTE PRAXIS KONKRET zum Good Practice-Kriterium Setting-Ansatz. Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der Gesundheitsförderung mit älteren Menschen (2019)

- Good Practice Video: Setting-Ansatz, Projekt „Gesunde Südstadt“, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.

- Good Practice Video: Setting-Ansatz, Projekt „Schatzsuche“, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.

- Gesundheitsförderung im Quartier bzw. Stadtteil, Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2014)

- Hier finden Sie Praxisprojekte, die das Kriterium Setting-Ansatz erfüllen