Zielgruppenbezug

Definition

Als „Zielgruppen“ werden in der Gesundheitsförderung Personen bezeichnet, die mit einer Maßnahme erreicht werden sollen, deren gesundheitliche Situation also verbessert werden soll. Da sie dabei so weit wie möglich beteiligt werden sollen (Partizipation), sind sie zugleich auch aktiv Beteiligte.

Der Begriff Zielgruppen kann missverstanden werden und ist deshalb nicht unproblematisch. Gesundheitsförderung beabsichtigt nicht, Personengruppen zu Zielen und damit zu Objekten zu machen, sondern – so gezielt wie möglich – mit ihnen zusammen auf ihre soziallagenbezogenen Bedürfnisse einzugehen.

Die Personengruppen, die erreicht und beteiligt werden sollen, werden in der Konzeption so präzise wie möglich bestimmt. Nicht nur die Belastungen und Probleme, die sich aus ihrer sozialen Lage ergeben, werden genau beschrieben, sondern auch ihre Ressourcen. Dabei wird berücksichtigt, dass es innerhalb dieser Gruppen auch große Unterschiede nach weiteren sozialen Merkmalen wie geschlechtlicher oder ethnischer Zuschreibung geben kann. Zudem wird darauf geachtet, dass bei der Beschreibung von Belastungen und Problemen keine Formulierungen verwendet werden, die von den Zielgruppen als stigmatisierend oder diskriminierend empfunden werden können.

Zur genauen Beschreibung der Zielgruppen werden vor allem Merkmale der vertikalen sozialen Ungleichheit verwendet: Demnach kann sich soziale Benachteiligung z. B. aus niedrigem Bildungsstand und/oder geringem Einkommen ergeben. Zu berücksichtigen sind aber auch Merkmale horizontaler Ungleichheiten, d. h. eine mögliche Benachteiligung aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischem Hintergrund, Religion/Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität (siehe auch die Diskriminierungsmerkmale im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Diese soziale Vielfalt wird häufig mit dem Begriff Diversität (engl. diversity) umschrieben. Am genauesten beschreiben lassen sich Zielgruppen zumeist durch Kombination der vertikalen und horizontalen Merkmale.

Bei einer quartiersbezogenen Maßnahme ist es daher wichtig, die jeweiligen Probleme, Bedürfnisse und Ressourcen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen genau kennenzulernen – und dabei nicht nur nach der gesundheitlichen Situation zu differenzieren, sondern auch nach Merkmalen wie Bildung, Einkommen, Alter, geschlechtlicher, sexueller und ethnischer Identität sowie Behinderung. Wichtige Zielgruppen der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung sind z. B. in der Praxisdatenbank Gesundheitliche Chancengleichheit zu finden.

Gesundheitsfördernde Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen der Zielgruppen nachhaltig zu verbessern (Setting-Ansatz) und ihre individuellen Bewältigungsmöglichkeiten und Gesundheitskompetenzen nachhaltig zu entwickeln (Empowerment). Maßnahmen richten sich nach den Möglichkeiten und Ressourcen der Zielgruppen (Partizipation) und sind niedrigschwellig angelegt (Niedrigschwellige Arbeitsweise).

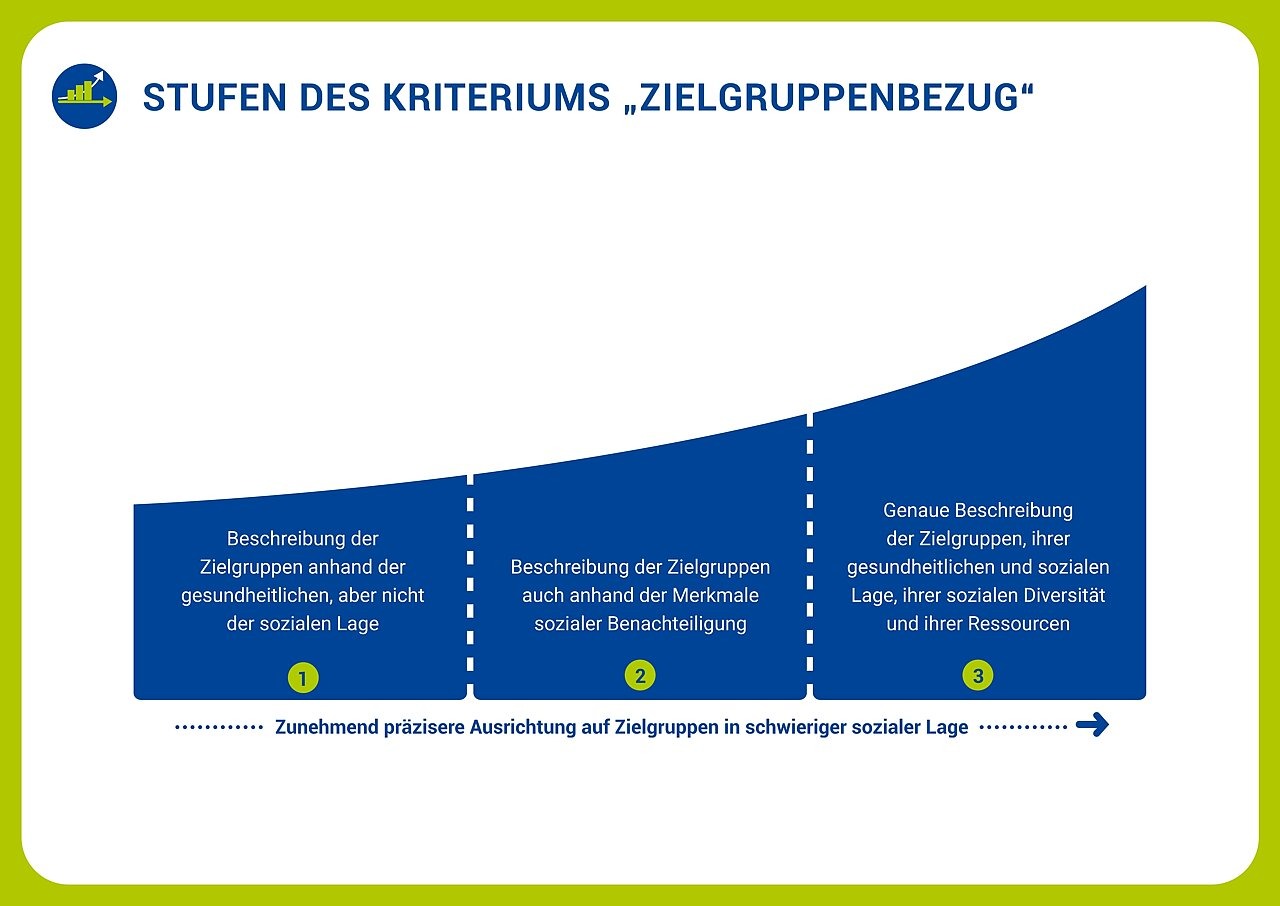

Stufen des Kriteriums „Zielgruppenbezug“

Erläuterung der Stufen

Stufe 1 Beschreibung der Zielgruppen anhand der gesundheitlichen, aber nicht der sozialen Lage

Die Zielgruppen werden anhand ihrer Belastungen und gesundheitlichen Probleme bestimmt. Die sozialen Faktoren, die hinter diesen Belastungen und Problemen stehen, werden jedoch nicht oder kaum berücksichtigt, ebenso wenig die Ressourcen der Zielgruppen.

Beispiel Stufe 1

Eine Beratungsstelle für Frauen plant ein Kursangebot zur Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt „psychisch belastende Aspekte der Arbeitslosigkeit“. Die Zielgruppe für das geplante Kursangebot wird als „alle erwerbslosen Frauen mit psychischen Problemen“ benannt. In der Erläuterung werden die psychischen Probleme mit „geringes Selbstwertgefühl, Neigung zu Depression und zu Angstreaktionen“ beschrieben.

Stufe 2 Beschreibung der Zielgruppen auch anhand der Merkmale sozialer Benachteiligung

Die Zielgruppen werden anhand von Merkmalen der sozialen Benachteiligung wie Bildung, Einkommen und berufliche Situation weiter eingegrenzt. Auf die soziale Diversität innerhalb dieser Zielgruppen und auf ihre Ressourcen wird jedoch nicht näher eingegangen.

Beispiel Stufe 2

Die Beratungsstelle nimmt Kontakt zum Jobcenter auf, um mehr darüber zu erfahren, bei welcher Gruppe arbeitsloser Frauen der Beratungsbedarf besonders groß ist. Die Zielgruppe wird daraufhin als Frauen in Arbeitslosengeld II-Bezug, ohne Berufsbildungsabschluss und mit besonderen Vermittlungshemmnissen aufgrund psychischer Probleme definiert. Das Kursangebot wird auf diese speziellen Problemlagen hin ausgerichtet.

Stufe 3 Genaue Beschreibung der Zielgruppen, ihrer gesundheitlichen und sozialen Lage, ihrer sozialen Diversität und ihrer Ressourcen

Die soziale Lage der Zielgruppen wird präzise erläutert. Dabei werden nicht nur die vertikalen Merkmale der sozialen Ungleichheit (z. B. Bildung, Einkommen) dargestellt, sondern auch horizontale Merkmale von Ungleichheit und Diversität wie Geschlecht und Alter. Auch auf die Ressourcen der Zielgruppen und die Frage, wie diese Ressourcen gestärkt werden können (Empowerment), wird eingegangen.

Beispiel Stufe 3

Um das Kursangebot noch besser auf die Bedarfe der arbeitslosen Frauen ausrichten zu können, wird ihre soziale Lage im Projektplan detailliert dargestellt (auch anhand von Merkmalen wie ethnischer Hintergrund, geschlechtliche Identität, Alter und Religion/Weltanschauung). In einer Fokusgruppe mit interessierten Frauen aus der Zielgruppe werden Improvisationsbereitschaft und Solidarität untereinander als Ressourcen identifiziert und daraufhin in das Kursangebot integriert.

Weiterführende Literatur

ALTGELD, T. (2016): Diversity und Diversity Management/Vielfalt gestalten. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. http://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/diversity-und-diversity-management-vielfalt-gestalten

BLÜMEL, ST; LEHMANN, F.; HARTUNG, S. (2021): Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. http://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/zielgruppen-multiplikatorinnen-und-multiplikatoren

GKV-SPITZENVERBAND (Hrsg.) (o. J.): Zielgruppe. In: Glossar. https://www.gkv-buendnis.de/glossar/glossar_z.html

LANDESVEREINIGUNG FÜR GESUNDHEIT UND AKADEMIE FÜR SOZIALMEDIZIN NIEDERSACHSEN (Hrsg.) (2014): Im Fadenkreuz der Gesundheitsförderung – Abschied vom Zielgruppenbegriff? Schwerpunktheft Impulse – Zeitschrift für Gesundheitsförderung; Heft 84, 2014. http://www.gesundheit-nds.de/CMS/images/stories/PDFs/LVG-Zeitschrift-Nr84-Web.pdf

Weitere Materialien zum Good Practice-Kriterium Zielgruppenbezug

Arbeitshilfen GUTE PRAXIS KONKRET zum Good Practice-Kriterium Zielgruppenbezug. Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der Gesundheitsförderung mit älteren Menschen (2023)

Good Practice Video: Zielgruppenbezug, Projekt GESTALT, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.