Niedrigschwellige Arbeitsweise

Definition

Eine niedrigschwellige Arbeitsweise zur Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit zeichnet sich dadurch aus, dass Zugangshürden aus der Perspektive der Zielgruppen (Zielgruppenbezug) und weiterer Beteiligter reflektiert werden. Ein fester Bestandteil der niedrigschwelligen Arbeitsweise ist z. B., dass in der Konzeption des Angebots die Barrierefreiheit berücksichtigt wird. Barrierefreiheit bedeutet, dass öffentliche Plätze und Gebäude, Arbeitsplätze und Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen, Unterstützungs- und Freizeitangebote so gestaltet sind, dass sie für alle Personen ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Zugangshürden hindern Menschen daran, ein gesundheitsförderndes Angebot überhaupt oder in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. Zu diesen Hürden gehören z. B. eine komplizierte oder nicht verständliche Sprache, die Örtlichkeit (ob z. B. mit ÖPNV erreichbar oder nicht) oder auch finanzielle Eigenbeiträge. Bereits in der Konzeption werden Handlungsansätze formuliert, um Zugangshürden zu vermeiden oder möglichst niedrig zu halten.

Barrieren und Zugangshürden für die Teilhabe an gesundheitsfördernden Maßnahmen können vermieden werden durch die Schaffung

- organisatorischer Voraussetzungen, z. B. Tageszeit, Ort, Kosten, Antrags- und Anmeldungsformalitäten,

- konzeptioneller Voraussetzungen, z. B. Bedarfsgerechtigkeit, geschlechts- und kultursensible Vermittlung, zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit,

- weiterer Voraussetzungen, z. B. der Vermeidung von Stigmatisierung.

Aufsuchende und begleitende Angebote (Gehstruktur) oder die Zusammenfassung verschiedener Angebote unter einem Dach mit barrierefreien Zugängen sind typische Beispiele für eine niedrigschwellige Arbeitsweise. Das Mitwirken der Zielgruppen bei der Planung (Partizipation) sowie die Einbindung von Multiplikationspersonen (Multiplikatorenkonzept) sind wichtige Voraussetzungen für eine niedrigschwellige Arbeitsweise.

Verständnis und Wissen zum Alltag und zur Lebenssituation der Zielgruppen sind unverzichtbare Grundlage für eine niedrigschwellige Arbeitsweise, ebenso wie die genauere Differenzierung der Beteiligten unter Berücksichtigung ihrer Vielfalt (siehe Was genau macht diese Ungleichheiten aus? im Infokasten: Was ist soziallagenbezogene Gesundheitsförderung? der Einleitung).

Um eine niedrigschwellige Arbeitsweise erfolgreich durchzusetzen, muss sie innerhalb der durchführenden Einrichtung durch eine Entscheidung auf der Leitungsebene unterstützt und finanziell gewährleistet sein.

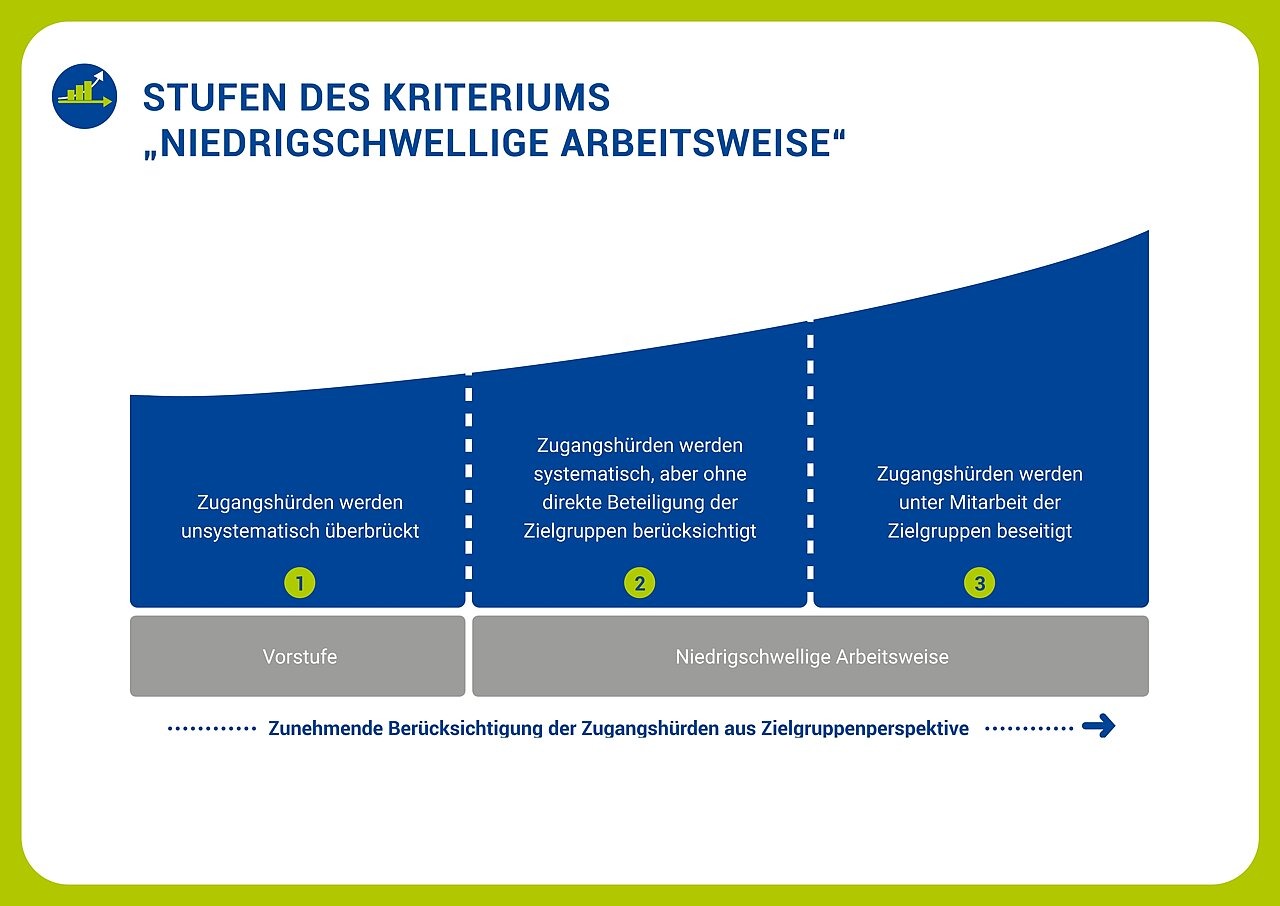

Stufen des Kriteriums Niedrigschwellige Arbeitsweise

Erläuterung der Stufen

Stufe 1 Zugangshürden werden unsystematisch überbrückt

Die Fachkräfte bestimmen auf Grundlage eigener Erfahrungen und weiterer Informationen (z. B. der Gesundheitsberichterstattung und der Fachliteratur) den Bedarf der Zielgruppen und gestalten die Maßnahme. Sie orientieren sich dabei an fachspezifischen Empfehlungen. Auf Anfrage werden Zugangshürden zwar evtl. individuell überbrückt, aber nicht systematisch reflektiert.

Beispiel Stufe 1

Ein Sportverein möchte seine Bewegungsangebote für ältere Menschen erweitern und dabei auch körperlich eingeschränkte und sozial isolierte Personen ansprechen. Die Angebote für Sport- und Gymnastikgruppen in der örtlichen Turnhalle werden aber überwiegend von sportlichen und mobilen, gut integrierten älteren Menschen in Anspruch genommen. Personen mit Einschränkungen können teilnehmen, wenn sie sich telefonisch melden und z. B. Fahrgemeinschaften mit anderen Teilnehmenden organisiert werden

Stufe 2 Zugangshürden werden systematisch, aber ohne direkte Beteiligung der Zielgruppen berücksichtigt

Die Fachkräfte reflektieren mögliche Zugangshürden auf Grundlage eigener Erfahrungen, fachlicher Standards und im Austausch mit anderen Angeboten. Sie berücksichtigen auch organisatorische Voraussetzungen, wie beispielsweise Ort, Zeitpunkt und zeitlichen Umfang des Angebots. Außerdem schaffen sie die Voraussetzungen für eine unbürokratische Teilnahme bzw. wählen eine aufsuchende Angebotsstruktur.

Beispiel Stufe 2

Die Zuständigen des Sportvereins reflektieren die Erfahrungen mit der Umsetzung des Angebots und kommen zu dem Schluss, dass das (kostenpflichtige) Gruppenangebot in der Turnhalle für gesundheitlich eingeschränkte ältere Menschen zu hochschwellig ist. Der Sportverein kooperiert mit der Gemeinde und bietet offene Angebote im lokalen Gemeindesaal an. Über die Angebote informiert er im regionalen Anzeigenblatt oder über das Informationsblatt der Kirchengemeinde.

Stufe 3 Zugangshürden werden unter Mitarbeit der Zielgruppen beseitigt

Gestaltung und Arbeitsweise der Maßnahme richten sich an der Lebenswelt und den Sichtweisen der Zielgruppen aus. Beteiligungs- und Zugangshürden werden aus der Sicht fachlicher Standards und der Erfahrungen der Fachkräfte betrachtet. Aber auch im direkten Kontakt mit den Zielgruppen, z. B. durch Befragungen, offene Gespräche und Gruppendiskussionen, werden Erkenntnisse über ihren Alltag, ihre Lebenssituation und Bedarfslagen sowie über Zugangshürden aus ihrer Sicht gewonnen. Im gegenseitigen Austausch werden an die Bedürfnisse der Zielgruppen angepasste Angebote und Maßnahmen entwickelt. Barrieren und Zugangshürden werden gemeinsam abgebaut, vermieden oder so gering wie möglich gehalten. Die Ansprache erfolgt unter Berücksichtigung kultureller, sprachlicher und weiterer Diversitätsmerkmale der Zielgruppen.

Beispiel Stufe 3

Der Sportverein führt gemeinsam mit dem Seniorinnen- und Seniorenrat der Stadt eine Befragung zu Bewegungsangeboten für ältere Menschen durch, die mit konventionellen Sportangeboten nicht erreicht werden. Ein Ergebnis ist, dass kurze Wege zum Angebot wichtig sind. Auch sollte kein Leistungsdruck aufgebaut werden, bis zu 90 Minuten lang an einem Angebot teilnehmen zu müssen. Im Ergebnis organisiert der Verein in Kooperation mit dem Rat und der Gemeinde kostenlose Bewegungsangebote im Freien, die mehrfach wöchentlich in Parks oder auf Freiflächen in den Wohnquartieren stattfinden. Die Teilnahme ist – nicht nur älteren Menschen – jederzeit spontan möglich. Damit auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen teilnehmen können, werden Abholgemeinschaften organisiert.

Weiterführende Literatur:

ARBEITERWOHLFAHRT BUNDESVERBAND E. V. / FAMILIENBILDUNG.INFO (o. J.): Niedrigschwelligkeit. https://familienbildung.info/literatur/glossar/

BLÜMEL, ST; LEHMANN, F.; HARTUNG, S. (2024): Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/zielgruppen-multiplikatorinnen-und-multiplikatoren

GUSY, B. (2024): Streetwork / Aufsuchende soziale Arbeit. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/streetwork-aufsuchende-soziale-arbeit

HÖLLMÜLLER, H. (2019): Aufsuchende Sozialarbeit. In: socialnet Lexikon. www.socialnet.de/lexikon/Aufsuchende-Sozialarbeit

Weitere Materialien zum Good Practice-Kriterium Niedrigschwellige Arbeitsweise

- Arbeitshilfen GUTE PRAXIS KONKRET zum Good Practice-Kriterium Niedrigschwellige Arbeitsweise. Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der Gesundheitsförderung mit älteren Menschen (2019).

- Good Practice Video: Niedrigschwellige Arbeitsweise, Projekt „Schutzengel“, Landeszentrale für Gesundheit Bayern e. V.

- Hier finden Sie Praxisprojekte, die das Kriterium Niedrigschwellige Arbeitsweise erfüllen.