14. Kooperationstreffen des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit: „Neue Herausforderungen gemeinsam angehen“

17. November 2016, Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, Berlin

Am Jahresende 2016 sind entscheidende Weichen zur Umsetzung des Präventionsgesetzes gestellt. Maßgeblich zum Einsatz kommen dabei die im Kooperationsverbund aufgebauten Strukturen.

- Die Bundesrahmenempfehlungen der nationalen Präventionskonferenz, die GKV-BZgA-Beauftragung und acht Landesrahmenvereinbarungen liegen vor.

- Die Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) sind in ihren Aufgabenbereichen und Ressourcen erheblich gestärkt.

- Weitere zentrale Vorhaben, wie die Erweiterung des BA/GKV-Modellprojekts zur Gesundheitsförderung bei Arbeitslosen, sind auf den Weg gebracht.

Neben diesen Veränderungen steht das Gesundheitswesen in Deutschland mit der Aufnahme und Integration geflüchteter Menschen vor einer großen Herausforderung. Hier haben insbesondere die Akteure vor Ort, in den Kommunen, enorm viel zu leisten. Dabei nutzen sie vielfach Strukturen und Vorgehensweisen, die sie im Laufe der letzten Jahre als „integrierte kommunale Strategien“ aufgebaut haben. Der Kooperationsverbund rückt dieses Thema in seiner Arbeit vermehrt in den Vordergrund.

Begrüßungsworte

Zum 14. Jahrestreffen des Kooperationsverbundes heißt Dr. Matthias Gruhl, Leiter der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg, die Anwesenden als Gastgeber willkommen. Er zieht eine erste Bilanz der Umsetzung des Präventionsgesetzes: „Es ist etwas passiert, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen.“ Kurz stellt er die Situation in Hamburg dar, wo der „Pakt für Prävention“ Impulsgeber für die Zielsetzungen der Landesrahmenvereinbarung ist.

Dr. Gruhl formuliert drei Prüfsteine für eine gelingende Umsetzung des Präventionsgesetzes:

- Gesundheitliche Chancengleichheit steht im Mittelpunkt der Aktivitäten.

- Der Wettbewerb zwischen den Kassen wird überwunden: Kommunikation, Kooperation und gemeinsames Agieren aller Akteure in den Landesrahmenvereinbarungen stehen im Vordergrund.

- Die Inhalte des Gesetzes werden gut umgesetzt.

Dr. Gruhl begrüßt ausdrücklich, dass ein Teil der Gelder aus der BZgA-Beauftragung für die Entwicklung und Stärkung der Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) eingebracht werden. Dies sei eine positive Strukturentscheidung für die Landesebene. Die Erwartungen an die Möglichkeiten der KGC sollten allerdings realistisch bleiben.

Dr. Frank Lehmann, Abteilungsleiter „Unterstützung der Krankenkassen bei Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), verweist auf die Kontinuität der gemeinsamen Arbeit im Kooperationsverbund. Neben der Beauftragung durch die GKV wird die BZgA auch weiterhin mit eigenen Mitteln die Aktivitäten des Kooperationsverbundes fördern.

Herr Dr. Lehmann betont die Qualitätsentwicklung als ein zentrales Anliegen der BZgA und des Verbundes und verweist auf die Good Practice-Kriterien. Zentral sei das Good Practice-Kriterium „Integriertes Handlungskonzept/Vernetzung“, „Menschen in schwierigen Lebenssituationen brauchen eine kommunale Vernetzung“. Dies funktioniere nur unter Einbeziehung aller Bedingungsfaktoren wie etwa Umwelt oder Sozialwesen. Bei der Versorgung geflüchteter Menschen zeige sich, dass Präventionsketten ein guter Ansatz für die Integration von Angeboten der kommunalen Daseinsvorsorge seien.

Das Engagement der gesetzlichen Krankenversicherung in der kommunalen Prävention und Gesundheitsförderung

Gernot Kiefer, Mitglied des Vorstands des GKV-Spitzenverbandes, verweist auf das langjährige Engagement der GKV in der Förderung der KGC. Die Umsetzung der „Philosophie des Präventionsgesetzes“ werde Zeit brauchen und nicht immer gradlinig verlaufen. In seiner Präsentation stellt er zentrale Eckpunkte der Umsetzung des Präventionsgesetzes vor.

In der anschließenden kurzen Diskussion betont Herr Kiefer, dass der Wettbewerb unter den Kassen für die Umsetzung des Präventionsgesetzes kein grundsätzliches Problem sei. Bei den Aktivitäten in betrieblichen und nichtbetrieblichen Settings müsse allerdings besonders die Kooperation in den Vordergrund gestellt werden. Spätestens der 2019 erscheinende Präventionsbericht der Nationalen Präventionskonferenz sollte Klarheit darüber bringen, ob dies gelinge. Dieser wird eine Auswertung der Landesrahmenvereinbarungen und deren Umsetzung enthalten.

Wichtig für die Qualitätsentwicklung sowohl der individuellen als auch der lebensweltbezogenen Maßnahmen werde der 2017 in überarbeiteter Fassung vorzulegende GKV-Leitfaden sein. Dieser werde u.a. berücksichtigen, dass fachliche Qualifikationen gegenüber formalen Abschlüssen an Bedeutung gewinnen. Der Setting-Ansatz gewinne im Rahmen des Präventionsgesetzes deutlich an Bedeutung, die sich (auch) finanziell ausdrücke. Die personelle Erweiterung der KGC biete eine gute Möglichkeit, kommunale Entwicklungen aktiv zu unterstützen, damit die eigentlichen Maßnahmen ihre Adressatinnen und Adressaten tatsächlich erreichen.

Herr Kiefer empfiehlt, einen gemeinsamen Lernprozess zu gestalten. Es gelte, Gesundheitsförderung und Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe weiter zu entwickeln.

Die Aufgabenprofile der erweiterten Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chancengleichheit

Stephan Koesling, Geschäftsführer der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung, und Dorothee Michalscheck, KGC Schleswig-Holstein, stellen das neue, erweiterte Aufgabenprofil der KGC vor (Präsentation).

Stephan Koesling nennt als die zwei zentralen Ziele der KGC

- die Befähigung der Akteure und

- den Aufbau gesundheitsfördernder Strukturen.

Die Entscheidung zur Erweiterung der KGC sei ein Meilenstein in deren Entwicklung. Die aktuell umgesetzte Standardisierung von Aufgaben ermögliche eine einheitliche bundesweite Darstellung und werde zum „Rückgrat“ der eigenen Leistung. Zugleich sei es wichtig, Ansatzpunkte für wirkungsvolle, nachhaltige Arbeit zu finden und die Rolle und Aufgaben der KGC in Abgrenzung zu stetig wachsenden Aufgabenkatalogen und Anfragen zu definieren.

Dorothee Michalscheck erläutert das Aufgabenprofil der KGC, das sich in obligatorische und fakultative Aufgaben gliedert. Die konkreten Ziele und Aufgaben werden in den Ländern gemeinsam mit den Partnern im jeweiligen Steuerungsgremium konkretisiert. Die Prozessbegleitung und Beratung von Kommunen kann jetzt ausgebaut werden, wobei die Begleitungsprozesse einen langen Atem benötigen und im jeweils eigenen Tempo laufen. Die Förderung der Qualitätsentwicklung sei eine zentrale Aufgabe der KGC. Hier gelte es, Transparenz in der Vielfalt der Angebote zu schaffen.

Aus der nachfolgenden Diskussion

- Die KGC sollten nicht mit Erwartungen überfrachtet werden. Auch mit den erweiterten personellen Kapazitäten wird es zunächst nur punktuell möglich sein, kommunale Prozesse kontinuierlich zu begleiten.

- Ein erfolgreiches Beispiel für „Anti-Projektitis“ stellt die Jugendzahnpflege nach § 21 SGB V dar. 80% der Kinder werden hierüber regelmäßig erreicht.

- Aktuell wird ein GKV-Portal entwickelt, das einen Überblick über Aktivitäten und Angebote im Rahmen des Präventionsgesetzes vermittelt. Das Portal wird landesspezifische Seiten und ggf. auch eine Wirksamkeits-Datenbank enthalten. In der Planung wird darauf geachtet, bestehende Angebote wie die Praxisdatenbank Gesundheitliche Chancengleichheit einzubeziehen und zu nutzen.

- Das aktuelle Engagement im Rahmen des Präventionsgesetzes sollte ausgeweitet werden und die Gestaltung der Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben in den Blick genommen werden. Beispiele sind u.a. die Werbung für Alkohol und Tabak sowie die Verwendung der Einnahmen aus Alkohol- und Tabaksteuer.

- Die Public Health-Wissenschaft und ihre Fachgesellschaften sollten stärker in die Lernprozesse im Rahmen des Präventionsgesetzes eingebunden werden und mit daran arbeiten, die bestehende Lücke zwischen praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu schließen. Die Wissenschaft müsse immer auch herausgefordert werden. Es biete sich die Möglichkeit für Wissenschaft-Praxis-Partnerschaften, wie sie in anderen Ländern bereits verbreitet(er) sind.

Anknüpfungspunkte zur Stadtentwicklung

- Hinweis auf die Ressortübergreifende Strategie Soziale Stadt der Bundesregierung, „Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier“. Das Strategiepapier soll dazu beitragen, Maßnahmen von Akteuren und Partnern aus der Wirtschaft, aus Verbänden, der Zivilgesellschaft, Kirchen, Institutionen, Vereinen etc. in den Quartieren der Sozialen Stadt zu unterstützen. Auf den Seiten 32 bis 41 finden sich die Beiträge, die aus dem Feld Gesundheitsförderung und Prävention aufgeführt werden. Aber auch diejenigen aus anderen Ressorts sind interessant und bieten gute Anknüpfungspunkte zur Zusammenarbeit unter dem Ziel der gesundheitlichen Chancengleichheit.

- Das Quartier sollte die Klammer zwischen den drei in den Bundesrahmenempfehlungen genannten Lebensphasen (Gesund Aufwachsen / Leben und Arbeiten / Alter) sein. Dabei sollten auch sozial ungleich verteilte Umweltbelastungen, z.B. Feinstaub, in den Blick genommen werden.

Berichte aus Kommunen

- Erlangen ist ein neues Mitglied im Partnerprozess „Gesundheit für alle“ und erlebt als Rückenwind für die eigene Arbeit sowohl die Unterstützung aus dem Kooperationsverbund als auch das spürbare politische Interesse an gesundheitlicher Chancengleichheit.

- Aus Dormagen wird berichtet, dass nachhaltige kommunale Entwicklungsprozesse Zeit, einen langen Atem und Phantasie brauchen: Es geht darum, die wichtigen Partner zusammenzubringen und (mit) ihnen Angebote zu entwickeln, die einen Mehrwert für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben haben.

- Das „Leipziger Modell“ gründet auf einen Beschluss des Stadtrates, der Gesundheit als Querschnittsaufgabe bestimmt. Eine Vernetzungs- und Begleitungsstruktur stellt sicher, dass Akteure und Strukturen sich auf einander beziehen können, ein poolfinanzierter Verfügungsfonds ermöglicht die flexible und unbürokratische Finanzierung kleinerer Aktivitäten.

- Im Berliner Bezirk Spandau hat die Gesundheitskonferenz „Gesund Aufwachsen“ als gemeinsames Gesundheitsziel bestimmt, dessen Umsetzung im gleichnamigen Netzwerk vorangetrieben wird. Statt kleinteiliger Projekte sollen gesundheitsgerechte Strukturen aufgebaut werden, derzeit vor allem unterstützt aus Mitteln des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt.

Kultursensible Gesundheitsförderung in der Kommune

Marcus Wächter-Raquet, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen, leitet in diesen Themenblock ein. „Kultursensibel“ heißt z.B.:

- über individuelle Herangehensweisen und nicht über Gruppen zu sprechen

- das eigene Wertesystem zu reflektieren

Dies ist u.a. relevant für die Verbesserung der Pflege, Versorgung und auch Gesundheitsförderung. Dabei muss man eng an den Adressatinnen und Adressaten bleiben: „Man weiß nicht, wie kultursensible Gesundheitsförderung geht, wenn man die Zielgruppe nicht fragt.“

Geflüchtete beispielsweise sind eine völlig andere Migrationsgruppe als Arbeitsmigrant/innen. Sie bringen auch andere gesundheitliche Voraussetzungen mit. So kann natürlich die Art der Migration, nämlich die Flucht an sich, Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Gesundheit, Diversity und Partizipation im Quartier

Prof. Dr. Christiane Falge, Hochschule für Gesundheit Bochum, stellt ihr Forschungsprojekt „Barrieren und Potentiale - Gesundheit im superdiversen Stadtteillabor Bochum-Hustadt“ vor. Dabei bilden Anwohner/innen (darunter Geflüchtete), Wissenschaftler/innen und Studierende sowie das Quartiersmanagement Forscherteams als „Stadtteilforscher“. Sie eruieren und formulieren Bedarfe zum Thema Gesundheit im weiteren Sinne. Es geht in diesem Projekt eher um Inklusion als um Integration.

Es folgt ein Austausch mit dem Publikum:

- Für Interviews wurde der Leitfaden gemeinsam mit den Peers entwickelt; der Schwerpunkt Salutogenese wurde bspw. durch die Peers gesetzt.

- Das Projekt ist als Langzeitforschung über zwölf Jahre angelegt. Die Leitung soll perspektivisch an die Peers übergeben werden. Das Quartiersmanagement hat allerdings Finanzierungsschwierigkeiten. Bisher handelt es sich ausschließlich um ehrenamtliches Engagement.

- Kontakte mit der Kommune sollen mit den Peers aus der Forschung heraus entwickelt werden.Ein Transfer der Erfahrungen ist vorstellbar, das „Labor“ muss weiterentwickelt werden, wobei der Prozess viel Zeit kostet. Die Peers sollen weitere Stadtteilforscher/innen ausbilden.

- Vorschlag, die IHK als Partner einzubinden.

- Gemeinsame Forschung mit den Peers ist sehr wichtig. Diese Mischung gibt einen großen Kompetenzgewinn. Daraus kann sich ein Schneeballeffekt entwickeln. Und darüber lassen sich auch andere Akteursgruppen, wie Ärzt/innen, sensibilisieren und Brücken bauen. Wichtig ist, nicht voreingenommen in den Prozess zu gehen.

Erfolgversprechende Vorgehensweisen zur Gesundheitsförderung mit Geflüchteten

An vier „Marktständen“ werden kommunale Ansätze vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

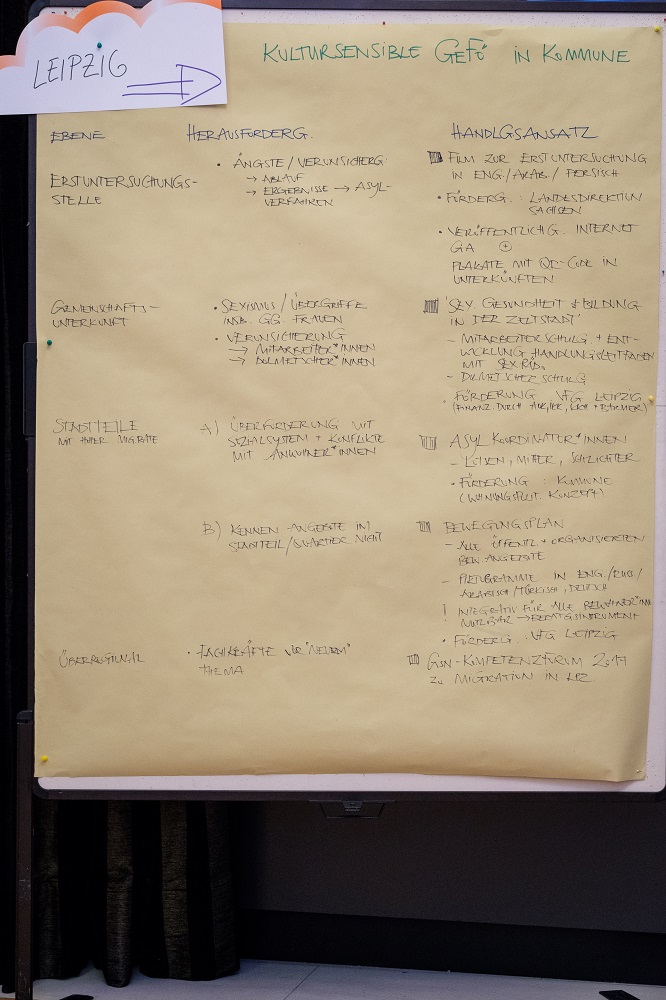

Leipzig

Ulrike Leistner, Koordinierungsstelle kommunale Gesundheit Leipzig, stellt als Teile eines größeren, mehrere Interventionsebenen berücksichtigenden Maßnahmenpakets einen Bewegungsstadtplan (Stadtteilebene) und ein Video (Erstuntersuchungsstelle) vor:

Bewegungsstadtplan Leipziger Osten

- Übersicht aller frei zugänglichen und organisierten Bewegungsangebote im Stadtteil, differenziert nach Altersgruppen und Kosten

- nach Bewegungs-/Sportarten sortiert, Nutzung von Piktogrammen, Legende mehrsprachig, Ziel: integratives Instrument für alle Stadtteilbewohner/innen nutzbar

- bewusster Einsatz eines A2-Printprodukts (Akteure wollen „etwas in der Hand haben")

- starke Nachfrage: Der Bewegungsplan ist vergriffen (PDF)

Info-Video für Geflüchtete

- Transparenz über Erstuntersuchung durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst (inkl. Impfung)

- Veröffentlichung über Homepages der untersuchenden Sächsischen Gesundheitsämter und Poster in Asylunterkünften mit QR-Code, mehrsprachig

- Ziel: Abbau von Ängsten

Dormagen

Martina Hermann-Biert, Jugendamt, erläutert die Arbeit für und mit geflüchteten Menschen und geht dabei auf das kommunale Integrationskonzept ein. Für die Integration Geflüchteter bieten die in Dormagen aufgebauten Kooperations- und Vernetzungsstrukturen, insbesondere das Netzwerk Frühe Förderung für Familien (NEFF), gute Anknüpfungspunkte. Auch die seit vielen Jahren entwickelte wertschätzende, unterstützende und ressourcenorientierte Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere des Jugendamtes gegenüber den Familien ermöglicht es, Probleme oftmals frühzeitig zu erkennen und im Einvernehmen mit den Familien zu lösen.

Frankfurt am Main

Marisa Pietzsch, Gesundheitsamt, berichtet von der Interkulturellen Gesundheitsaufklärung für Asylsuchende. Damit wird das seit 2012 bestehende Programm „Kommunalen Gesundheitsinitiativen Interkulturell (KoGi)“ von Gesundheitsamt, Gesunder Stadt und Selbsthilfe e.V. erweitert. Interkulturelle „Gesundheitslotsen“ leisten mehrsprachige und kultursensible Gesundheitsaufklärung für Migrant/innen, bisher in Familienzentren, Migrantenorganisationen, Kindergärten und Schulen, Kirchgemeinden, Moscheen, etc. Nun sind Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete als Orte dazu gekommen, wo interkulturelle Gesundheitsveranstaltungen angeboten werden.

Ziele:

- Förderung der Integration Asylsuchender in das lokale Gesundheitssystem

- Bewusstseinsbildung und -stärkung für gesundheitsfördernde Themen

In den Gemeinschaftsunterkünften kommen jeweils ein KoGi-Tandem, bestehend aus einem Arabisch- und einem Farsi-sprachigen Lotsen, zum Einsatz. Als besonders positive Erfahrungen beschreibt Frau Pietzsch:

- Vorbildwirkung der Lots/innen mit eigener Migrationserfahrung

- Lotsen als Mittler zwischen Geflüchteten und kommunalen Gesundheitsdiensten

- Zugang zu den Geflüchteten und deren Gesundheitsbedürfnisse

Eine Schwierigkeit in der Praxis ist es, männliche Geflüchtete bei sensiblen Gesundheitsthemen zu gewinnen, da es an männlichen Lotsen mangelt. Aufgrund der vielen Schnittpunkte zu angrenzenden sozialen Themen, wie z. B. die Wohnsituation oder das Essen in der Unterkunft, ist es für die Lots/innen nicht immer einfach, sich auf die Vermittlung ihrer Themen zu begrenzen.

Berlin

Sabine Oldag, Gesundheit Berlin-Brandenburg, stellt vor: Der Gemeindedolmetschdienst ist die zentrale Anlaufstelle in Berlin für öffentliche und private Einrichtungen des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens bei Sprachproblemen und Verständigungsschwierigkeiten mit fremdsprachigen Patient/innen und Klient/innen.

„Wir verstehen uns als Brückenbauer, die helfen, sprachliche oder kulturelle Verständigungsprobleme zu überwinden und Missverständnisse zu vermeiden. Muttersprachliche, qualifizierte Gemeindedolmetscher/innen:

- ermöglichen eine sachliche und ergebnisorientierte interkulturelle Kommunikation und Verständigung zwischen Gesprächspartner/innen unterschiedlicher Herkunft in vertrauensvoller Atmosphäre;

- ermöglichen, dass die Kommunikation zwischen Fachkräften und fremdsprachigen Klient/innen und Patient/innen effizient verläuft und das Fachpersonal sich optimal auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann;

- stellen durch ihre Kenntnisse fachliche Kommunikation und eine hohe Qualität der Arbeit sicher, d.h. durch:

- medizinische und psychologische Sprachkenntnisse

- Fachvokabular,

- Strukturen des Gesundheits- und Sozialwesens in Deutschland,

- Migrationssoziologie;

- sind - anders als etwa Familienangehörige - neutral und an die Schweigepflicht gebunden.“

Ausblick

Klaus-Peter Stender, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg:

Auf Länderebene müssen zunächst die noch ausstehenden Landesrahmenvereinbarungen (LRV) verabschiedet werden. Die meisten vorhandenen LRV fokussieren auf Strukturen, dementsprechend müssen die inhaltlichen Ziele und Handlungsschwerpunkte erst noch gefunden werden. Dabei gilt es, das Thema gesundheitliche Chancengleichheit mit in den Blick zu nehmen.

Jens Hupfeld, GKV-Spitzenverband:

Die ersten Entwicklungen aus dem Präventionsgesetz sind positiv, ein Beispiel dafür ist die Erweiterung der KGC durch die GKV-Mittel im Rahmen der BZgA-Beauftragung. Nun wird seitens der GKV das Mitziehen der Länder hinsichtlich der Aufstockung der Finanzierung der KGC gewünscht.

In Bezug auf die LRV geht es nun darum, diese zu konkretisieren und um Kooperationsvereinbarungen zu bestimmten Lebenswelten, wie zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, zu ergänzen.

Kommunale Interventionen der Gesundheitsförderung und Prävention werden 2017 von der Bundesebene weiter unterstützt, jedoch muss auch tatsächlich etwas auf der kommunalen Ebene ankommen. Hierfür ist teilweise noch der Aufbau von Strukturen nötig. Die GKV kann jedoch nicht die Aufgabe übernehmen, kommunale Stellen zu finanzieren.

Im Rahmen der Ausweitung des Modellprojektes Gesundheitsförderung bei Arbeitslosen findet bereits eine verstärkte Kooperation zwischen den Kassen statt, wobei jeweils eine Kasse für eine Region die Federführung übernimmt.