26.10.2020

Fachgespräch "Familie als Zielgruppe und Setting der Gesundheitsförderung" des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit und der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) am 5. Februar 2020 in Berlin

Holger Adolph, Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.

Stefan Bräunling, Gesundheit Berlin-Brandenburg, Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes

Schlagwörter:Familie, Gesundheitsförderung

Hintergrund des Fachgesprächs

Der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit beschäftigt sich seit dem Jahr 2003 mit Fragen der Verringerung von gesundheitlichen Ungleichheiten und der Gesundheitsförderung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Settings. Im Jahr 2019 ist die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) dem Kooperationsverbund beigetreten. Als ein erster Schritt der Zusammenarbeit wurde im Februar 2020 ein gemeinsames Fachgespräch zum Thema „Familie als Zielgruppe und Setting der Gesundheitsförderung“ konzipiert.

Die Gesundheitswissenschaften haben die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen sozialen Faktoren, familiären Status und der Gesundheit ihrer Mitglieder häufig beschrieben (Hank und Steinbach 2018; Sting 2007; Rapp und Klein 2015; Carr et al. 2014; Arránz Becker et al. 2017). Unter anderen ist bekannt, dass von Familien sowohl positive / protektive als auch negative / belastende Effekte für die Gesundheit ausgehen können. Für die Entstehung von gesundheitlicher Ungleichheit spielen materielle, aber auch immaterielle Ressourcen, die Familien in unterschiedlichem Maß zur Verfügung stehen, eine bedeutende Rolle. Soziale Unterstützung wirkt sich generell positiv aus, insbesondere auch die Qualität der innerfamiliären Beziehungen wirkt sich auf den Gesundheitsstatus aus.

Es existiert ebenfalls seit längerem ein praxisorientierter breiter Fachdiskurs zum Thema Familie und Gesundheitsförderung. Zu erwähnen sind der 13. Kinder- und Jugendbericht „Mehr Chancen für gesundes Aufwachsen“, das nationale Gesundheitsziel „Gesund Aufwachsen“, die Entwicklung der „Frühen Hilfen“, die Diskussionen rund um das Präventionsgesetz sowie die Aktivitäten des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit und ihrer Mitglieder. Ein aktueller Sammelband bietet einen Überblick, wie Gesundheitsförderung und Prävention heute in der Kinder- und Jugendhilfe verankert sind (Liel und Rademaker 2019). Auf kommunaler Ebene finden beachtliche Aktivitäten zum Thema familiäre Gesundheitsförderung statt.

Der Einfluss der Familien auf die Gesundheit ihrer Mitglieder und auf deren Fähigkeit, mit gesundheitlichen Einschränkungen umzugehen, ist unbestritten. Trotzdem gelten Familien weder nach der der Ottawa Charta der WHO noch nach dem Präventionsgesetz als Setting/ Lebenswelten der Gesundheitsförderung. Familien werden nach der Begründung des Präventionsgesetzes nur indirekt in ihrer Funktion der Gesundheitsförderung für ihre Mitglieder unterstützt. Das geschieht im Wesentlichen über die Lebenswelten Kita, Schule, Kommune und Stadtteil sowie über die Kooperation mit der Familienbildung, Kinder- und Jugendhilfe.

Vor diesem Hintergrund kommt beispielsweise Raimund Geene zu der Einschätzung: „[Es] muss konstatiert werden, dass es bislang kaum Zuständigkeiten, kaum standardisierte Methoden und nur wenige Akteure der familiären Gesundheitsförderung gibt. Das Handlungsfeld ist konzeptionell wie praktisch erst wenig ausgestaltet“ (Geene 2018). So deutet auch das Erscheinen des „Wegeweiser zum gemeinsamen Verständnis von Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ im Jahr 2019 darauf hin, dass wir in der Entwicklung eindeutiger und von allen Akteuren geteilten handlungsleitender Konzepte der familiären Gesundheitsförderung noch am Anfang stehen.

Bei dem Fachgespräch wurden zwischen verbandlichen Akteuren der Familienpolitik und gesundheitspolitischen Expert*innen folgende Fragen diskutiert:

- Welche konzeptionellen Ansätze zur Funktion der Familie Zielgruppe der Gesundheitsförderung gibt es?

- Welche Rahmenbedingungen und Unterstützung für Familien braucht es, damit sie ihre gesundheitsfördernden / salutogenetischen Aufgaben besser wahrnehmen können?

- Wo liegen die Erkenntnisgewinne bei einer gemeinsamen Diskussion von Expertinnen und Experten für Gesundheitsforderung und Familienpolitik?

Als Referentinnen und Referenten waren dazu Uwe Klein vom Zentrum für Familiengesundheit am Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin-Köpenick und Ulrike von Haldenwang vom Deutschen Hebammenverband eingeladen.

Lebensphasen- und Lebenslagenorientierung, Health in All Policies

Uwe Klein stellte in seinem Vortrag zentrale Herangehensweisen an die familienorientierte Gesundheitsförderung aus der Sicht der praktischen Versorgung im Krankenhaus vor. Das Zentrum für Familiengesundheit setzt bei einem Defizit der auf Akutversorgung ausgerichteten Teile des Gesundheitswesens an. Die Versorgung sei zu stark krankheits- und individuumsorientiert. Die Erkenntnis, dass „kranke Menschen Familien haben“ („Patients have families.“), sei sehr alt. (Mitgedacht sind dabei auch Freundinnen und Freunde sowie Nachbarinnen und Nachbarn.) In den aktuellen Strukturen sei es trotzdem schwierig, eine systematische Einbeziehung der Familien in den Versorgungsprozessen umzusetzen. Ihre gesundheitlichen Ressourcen würden kaum anerkannt sowie für die Bewältigung von Erkrankungen und die Gesundheitsförderung zu wenig genutzt.

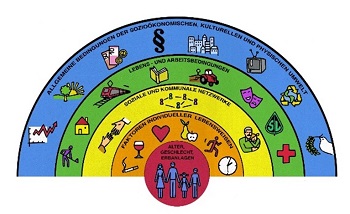

Am Modell der Gesundheitsdeterminanten nach Dahlgren und Whitehead erläuterte Herr Klein, welche Faktoren über individuelles und familiäres Verhalten und Ressourcenausstattung hinaus bei der Gesundheitsentstehung mitwirken. Entsprechend müssten die Sphären „Soziale und kommunale Netzwerke“, „Lebens- und Arbeitsbedingungen“ sowie „sozioökonomische, kulturelle und physische Umwelt“ auch von einer ganzheitlichen familiären Gesundheitsförderung adressiert werden.

Uwe Klein wies darauf hin, dass in der familiären Gesundheitsförderung häufig ein unausgesprochener Schwerpunkt auf der Kindheit als Ziel der Maßnahmen liegt. Dies hat seine Berechtigung, da Weichenstellungen für gutes Gesundheitsverhalten in der Kindheit geschehen. Lebensphasenorientierung meint darüber hinaus aber, dass auch mittlere und höhere Erwachsenenalter, mit ihren jeweiligen Potenzialen und gesundheitlichen Herausforderungen, betrachtet werden müssen. Besondere Bedeutung kommen dabei Übergängen im Familienleben und kritischen Lebensereignissen mit spezifischen Bedarfen zu, wie beispielsweise der Geburt eines Kindes, beruflichen Veränderungen, schweren Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit oder Tod eines Familienmitglieds. Zum anderen bedeutet dies, dass die Maßnahmen zielgenau auf die Probleme der jeweiligen Altersgruppen ausgerichtet sein müssen. Das Anliegen der familienorientierten Gesundheitsförderung sei es, sowohl die Sorge der Eltern für ihre Kinder als auch die Sorge der Kinder für ihre Eltern zu unterstützen.

Das Konzept der Lebenslagenorientierung ist eines der Leitmotive der familiären Gesundheitsförderung. Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention werden je nach sozialem Status / Lebenslage nicht in gleicher Weise angenommen und wirken daher unterschiedlich. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass für unterschiedliche Gruppen die Maßnahmen jeweils zielgruppen- und bedarfsgerecht mit spezifischen Inhalten, Formen und Vermittlungswegen gestaltet werden müssen. Als Gegenpol zu den eher mittelschichtorientierten individualisierten „klassischen“ Präventionsprogrammen soll ein besonderer Akzent auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit niedrigem Sozialstatus und Migrationshintergrund gelegt werden.

Um den vielfältigen Verflechtungen von individuellen und überindividuellen Gesundheitsfaktoren, wie von Dahlgren & Whitehead beschrieben, gerecht zu werden, braucht es Maßnahmen, die auf verschiedene Ebenen gerichtet sind. Der „Health in All Policies“-Ansatz versucht dies in die Praxis umzusetzen. Herr Klein führte aus, wie die Salutogenese gesellschaftlich unterstützt werden kann, indem auf der individuellen Ebene Empowerment, Selbstwirksamkeit und Selbsthilfe gestärkt und Chancengleichheit erhöht wird. Auf Ebene der Daseinsvorsoge und Gesundheitsversorgung geht es darum, die Nutzerorientierung zu verbessern, das intersektorale Verständnis und die Vernetzung der Akteure zu fördern. Am Beispiel des Bezirks Treptow-Köpenick stellte er dar, wie das Zentrum für Familiengesundheit in einem Bündnis von Akteuren sich dafür einsetzt, das Thema familiäre Gesundheitsförderung in allen wesentlichen Politikbereichen zu verankern, bürgerschaftliche Netzwerke dafür zu knüpfen und eine Diskussion um „Sorgende Gemeinschaften“ als politisches Leitthema zu verankern.

Doing Family und die Rolle der Gesundheitsberufe in der familiären Gesundheitsförderung

Ulrike von Haldenwang beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit der Frage, wie Familien in ihrer Lebenswelt sinnvoll unterstützt werden können, um gesundheitsförderndes Verhalten zu entwickeln und zu praktizieren. Dabei konzentrierte sie sich zum einen auf die Frage, welche Herstellungsleistungen überhaupt notwendig sind, damit ein Familienleben generell möglich wird und was speziell für gesundheitsförderndes Familienhandeln erforderlich ist. Zum anderen diskutierte sie die Rolle der Gesundheitsfachberufe bei der familiären Gesundheitsförderung.

Frau von Haldenwang wies darauf hin, dass Familie keine selbstverständliche, natürlich gegebene Ressource darstellt, sondern sie kontinuierlich reproduziert werden muss. Dazu sind innere Selbstverständigungsprozesse wie auch äußere Unterstützungsleistungen notwendig. Das Konzept des „Doing Family“ beschreibt diese prozesshafte Herstellungsleistung, welche die Individuen in einem gemeinsamen, gelingenden Familienzusammenhang integriert. Dabei ist die familiäre Lebensführung mehr als die Summe individueller Lebensführungen der Familienmitglieder. Familien erschaffen sich ein sinnstiftende Selbstbild als Einheit, das ihnen die Möglichkeit gibt, sich als Familie wahrzunehmen und zu identifizieren. Es kommt also sowohl darauf an, was Familien tun und wie das Familienleben in seiner praktischen Ausgestaltung aussieht als auch, welchen Sinn die Familien ihren Familien-Handlungen geben. Ressourcen und Kompetenzen für diese Gestaltungsleistungen sind dabei ungleich verteilt. Familien-Selbstbilder können je nach kulturellem und sozialem Hintergrund variieren. Und bei all dem bleibt Familie potenziell immer auch eine konflikthafte Gemeinschaft.

Damit Familien spezifische Leistungen wie emotionale Fürsorge, Erleben als Familie oder gesundheitsfördernde Erziehung realisieren können, brauchen sie externe Ressourcen. Dazu zählen beispielsweise finanzielle Unterstützung, externe Betreuungsleistungen, formalisierte Bildungsangebote und Gesundheitsversorgung.

Frau von Haldenwang formulierte hinsichtlich der familiären Gesundheitsförderung: Diese adressiert „Familien als soziale Systeme mit habituellen Logiken und geschlechts-, milieu- und kulturspezifischen Ordnungsmustern, die anerkannt und wertgeschätzt werden sollten. Eine solche empathische Haltung entspricht dem Gebot der familiären Autonomie, die in Art. 6 des Grundgesetzes in Verfassungsrang garantiert ist, und ermöglicht Fachkräften gleichermaßen Zugang, Verständnis und Interessenvertretung von Familien.“ Familien sollen darin gestärkt werden, Orte gegenseitiger Unterstützung zu bilden.

Am Beispiel der Frühen Hilfen und des nationalen Gesundheitsziels „Gesundheit rund um die Geburt“ erläuterte sie das professionelle Selbstverständnis und die Rollen von Hebammen und anderer in diesem Bereich tätigen Gesundheitsprofessionen. Hebammen handeln mit Blick auf die familiäre Gesamtsituation. So gehören beispielweise die Themen Bindungsförderung und Stärkung von Elternkompetenzen zu den Leistungsbeschreibungen im Vertrag mit den Krankenkassen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Frühe Hilfen strebt z.B. an, „dass aus dem Gesundheitssystem heraus zu unterschiedlichen Zeitpunkten neben den gesundheitlichen Störungen und Bedarfen auch systematisch, verlässlich und umfassend Familien mit einem Unterstützungsbedarf wahrgenommen, angesprochen und (an) entsprechende Angebote aus den bestehenden psychosozialen und sozialmedizinischen Sicherungssystemen vermittelt werden“.

Frau von Haldenwang resümierte, dass die Gesundheitsfachberufe die Familie als Adressatin bereits sehr lange mitdenken und die professionelle Diskussion um die familiale Gesundheitsförderung beispielsweise bei den Hebammen weit fortgeschritten sei.

Diskussion und Ausblick: Was ist der Gewinn, Familienpolitik und Gesundheitsförderung zusammen zu denken?

In der Diskussion wurde geäußert, dass eine stärkere Verknüpfung des allgemeinen familienpolitischen Diskurses und des Gesundheitsförderungsdiskurses gewinnbringend sei. Momentan wirken Familienverbände mit ihrem Engagement auf eine gute finanzielle Ausstattung von Familien, eine gute Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur und eine gute Vereinbarkeit von Familienarbeit und Erwerbsarbeit bereits im Sinne eines Health in All Policies-Ansatzes hin („Zeit, Geld, Infrastruktur“). Ihr Handeln zielt auf gute Lebensverhältnisse und Bildungsprozesse. Allerdings ist diese Gesundheitsorientierung eher „implizit“. In klassischen familienpolitischen Diskussionen spielen „explizite“ Gesundheitsthemen häufig nur eine Nebenrolle. Dies zeige sich beispielsweise bei dem fast nicht vorhandenen Einsatz der Mittel aus dem Gute Kita-Gesetz für das Thema Gesundheitsförderung.

Die Akteure der Gesundheitsförderung mit ihrer hohen Kompetenz in Fragen der Partizipation und in spezifischen Gesundheitsthemen könnten auf der anderen Seite den hohen Anspruch des Health in All Policies-Ansatzes, Gesundheitsförderung als Querschnittsthema in allen Politikbereichen zu verankern, ohne Allianzen mit anderen Akteuren nicht immer umsetzen.

Als ein gutes Beispiel wurde das Netzwerk Gesunde Kinder im Land Brandenburg vorgestellt. Hier wird über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, sogenannte Familienbegleiterinnen und -begleiter, ein themenoffener und niedrigschwelliger Zugang zu Familien gefunden.

Eine engere Kooperation zwischen gesundheits- und familienpolitischen Akteuren könnte verschiedene positive Effekte haben. Gesundheits- und Familienakteure könnten gemeinsam Beiträge zur Erklärung leisten, wie sich soziale Ungleichheit auf der Mikroebene in gesundheitliche Ungleichheit übersetzt. Damit würden die bereits vorhandenen tiefgehenden epidemiologischen Erkenntnisse zum statistischen Zusammenhang von sozialen und gesundheitlichen Status ergänzt werden.

Auch eine bessere Verankerung des Themas „Familiäre Gesundheitsförderung“ in der allgemeinen familienpolitischen Diskussion wäre denkbar. Bei der aktuellen Diskussion um die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter könnten Kooperationen von Familienverbänden mit Gesundheitsakteuren Akzente setzen. Das zweifellos vorhandene gesundheitsfördernde Potenzial der Ganztagsbetreuung findet bisher noch zu wenig Beachtung bei der Frage, wie die Ganztagsbetreuung qualitativ ausgestaltet werden muss.

Es wurde angemerkt, dass Familie generell als Setting der Gesundheitsförderung besser öffentlich sichtbar gemacht werden müsse. Dies gelte nicht nur für die politische Bundesebene, sondern auch für die Länder und Kommunen, wo die Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen angesiedelt sei. Für eine Stärkung der familialen Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene brauche es neben den flexiblen und passenden Förderstrukturen auch Freiräume auf kommunaler Ebene. Dort sei eine gelingende Vernetzung über die Ressortgrenzen in der Kommunalverwaltung gemeinsam mit den professionellen und ehrenamtlichen Gesundheitsakteuren die Voraussetzung für eine gute familiäre Gesundheitsförderung. Die Gesundheitsberufe seien dabei bereits auf einem guten Weg. Leider würde sich die Vernetzung mit den wichtigen Bildungsakteuren häufig als schwierig erweisen. Dazu würden zum Teil auch nicht passgenaue Förderstrukturen der Krankenkassen beispielsweise für gesundheitsbezogene Maßnahmen der Familienbildung beitragen.

Zum Abschluss des Fachgesprächs wurden Möglichkeiten diskutiert, den Austausch zur familiären Gesundheitsförderung beispielsweise im Rahmen des Kongresses „Armut und Gesundheit“ fortzusetzen. Themen könnten dabei die Gesundheitsbildung im familiären Rahmen oder die Good Practice-Kriterien der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung sein.

Literaturverzeichnis und Tipps zum Weiterlesen

Arránz Becker, Oliver; Loter, Katharina; Becker, Sten (2017): Familie und Gesundheit. Ein methodenkritischer Blick auf die aktuelle Forschung. In: Monika Jungbauer-Gans und Peter Kriwy (Hg.): Handbuch Gesundheitssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 775-790.

Bundesministerium für Gesundheit (Hg.) (2019). Wegeweiser zum gemeinsamen Verständnis von Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Verfügbar unter: www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/ Broschueren/Wegeweiser_2019-08.pdf

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2009): 13. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Verfügbar unter: www.bmfsfj.de/blob/93144/f5f2144cfc504efbc6574af8a1f30455/13-kinder-jugendbericht-data.pdf

Carr, Deborah; Springer, Kristen W.; Williams, Kristi (2014): Health and families. In: Judith Treas, Jacqueline L. Scott und Martin Richards (Hg.): The Wiley Blackwell companion to the sociology of families. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell (Wiley Blackwell companions to sociology), S. 255-276.

Corbin, J.; Straus, A. (2004): Weiterleben lernen. Verlauf und Bewältigung chronischer Krankheit. Bern: Verlag Hans Huber.

Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Future Studies.

Geene, Raimund (2018): Familiäre Gesundheitsförderung. Ein nutzerorientierter Ansatz zur Ausrichtung kommunaler Gesundheitsförderung bei Kindern und Familien. In: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 61 (10), S. 1289-1299.

Hank, Karsten; Steinbach, Anja (2018): Families and Health: A Review. In: Gabriele Doblhammer und Jordi Gumà (Hg.): A demographic perspective on gender, family and health in Europe, Bd. 130. Cham: Springer Open, S. 23-39.

Liel, Katrin; Rademaker, Anna Lena (Hg.) (2019): Gesundheitsförderung und Prävention - quo vadis Kinder- und Jugendhilfe? Weinheim: Juventa Verlag ein Imprint der Julius Beltz GmbH & Co. KG.

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) (Hg.) (2020): Frühe Hilfen für Familien in Armutslagen. Empfehlungen. Beitrag des NZFH-Beirats. Köln. doi.org/10.17623/NZFH:K-FHfFA-Beirat.

Rapp, Ingmar; Klein, Thomas (2015): Familie und Gesundheit. In: Paul B. Hill und Johannes Kopp (Hg.): Handbuch Familiensoziologie. Wiesbaden: Springer VS (Handbuch), S. 775-790.

Sting, Stephan (2007): Gesundheit. In: Jutta Ecarius (Hg.): Handbuch Familie. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss, S. 480-499.