05.02.2015

Familie als Setting der Gesundheitsförderung

Rechtliche und finanzielle Aspekte, gelungene Beispiele aus der Praxis

Raimund Geene, Berlin School of Public Health

Mit Kita, Schule und Stadtteil sind die drei Settings im Leitfaden der Gesetzlichen Krankenkassen als förderungsfähig anerkannt, die für eine soziallagenorientierte Gesundheitsförderung bei Kindern eine große Bedeutung haben können. Die Lebenswelt, die Kinder am frühesten und am nachhaltigsten prägt, ist aber ihre Familie (primäre Sozialisation). Artikel 6 des Grundgesetzes sieht hier als besonderen Schutz eine „Privatsphäre“ (Schnabel 2010: 313) vor, die nur durch die spätere Schulpflicht (Art. 6 (2) GG) eingeschränkt wird. Prinzipien des Setting-Ansatzes wie Methoden zur Organisationsentwicklung können bei der Familie nicht angewendet werden. So arbeitet ein Setting-Ansatz oft auch mit Irritationen sozialer Systeme, z.B. über negative Botschaften (schlechtes Image der Einrichtung, rückgehende Bewerberzahlen o.ä.), die sich für Familien gänzlich verbieten. Insofern ist die Logik des Setting-Ansatzes für das Setting Familie sowohl ethisch als auch rechtlich oder auch pragmatisch fraglich.

Gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen für Familien

Gesundheitsförderung im Setting Familie bedarf einer anderen Interventionslogik: sie muss die Autonomie des Systems Familie zunächst anerkennen, alle Maßnahmen basieren auf Freiwilligkeit. Hier bedarf es anwaltschaftlicher Fürsprache für Eltern mit dem Blickwinkel, die Außenwirkungen auf das System Familie abzuschätzen und gesundheitsförderlich auszurichten. Es sind also nicht die Eltern oder Familien selber, sondern vielmehr die Rahmenbedingungen, die vorrangig gesundheitsförderlich auszurichten sind. Die Entwicklungsaufgabe liegt darin, die vielen unterschiedlichen Stimmen der Familiendienstleister der gesundheitlichen und sozialen Versorgung (nach SGB V, SGB VIII, aber u.U. auch weitere SGBs) so zusammen zu führen, dass für Familien „der gesunde Weg die einfache Wahl“ (WHO-Motto „Make the healthier way the easier choice“, Bittlingmayer & Hurrelmann 2006: 189) ist.

Familien als Ort der Einübung gesunder Verhaltensweisen direkt zu adressieren, heißt in diesem Sinne, Eltern Rat und Tat dafür anzubieten, ihren Kindern die bestmöglichen Voraussetzungen für ein unbeschwertes Leben für Gesundheit und Wohlbefinden zu vermitteln. Insbesondere im Umfeld der Frühen Hilfen sind Modellprojekte (z.B. Familienzentren), neue Dienstleistungen (z.B. Familienhebammen) und Methoden (z.B. Eltern-AG) entwickelt worden, die nachhaltig positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Familien erwarten lassen, schon alleine deshalb, weil ihr Interventionszeitraum rund um die Geburt ideal gewählt scheint. Insbesondere Leistungen des Jugendamtes stehen dabei immer wieder im Spannungsverhältnis zwischen Unterstützung und Kontrolle (Geene & Gold 2009).

Finanzierung familienbezogener Leistungen

Einer Finanzierung durch die Krankenkassen steht jedoch der Umstand entgegen, dass familienbezogene Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) von den örtlichen Jugendämtern finanziert werden. Die Kassen fürchten hier verständlicherweise einen weiteren "Verschiebebahnhof", wie sie dies bereits bei der Finanzierung der Selbsthilfe erlebt haben, wo die wachsende Finanzierungsverpflichtung für die Krankenkassen mit der Mittelkürzung der öffentlichen Hand für die Selbsthilfe einhergeht (Geene et al. 2009). Auch im Rahmen des geplanten Präventionsgesetzes gelingt keine systematische Brücke zwischen SGB V (z.B. über die Kinderfrüherkennungsuntersuchungen) zu den Leistungen der Frühen Hilfen, vielmehr ist hier z.T. der Aufbau einer Doppelstruktur zu befürchten (Geene 2014).

Die Jugendämter ihrerseits sind wegen der Finanzkrisen der meisten Kommunen in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Zudem wachsen die Kosten für Hilfen zur Erziehung (HzE), denn hier besteht ein Rechtsanspruch, sofern eine Behinderung oder Behinderungsbedrohung diagnostiziert wird. Insbesondere die HzE-Ausgaben zu Fremdunterbringungen sind im Zuge der verstärkten Sensibilisierung gegenüber Kindesvernachlässigung stark angestiegen. Hier besteht die paradoxe Situation, dass Hilfe nicht präventiv geleistet werden kann, sondern nur geboten wird, wenn bereits ein manifestes Problem vorliegt. Wenn Leistungserbringung nur als Krisenbewältigung finanziert wird, verlockt sie die Leistungserbringer, die jeweilige Problematik verschärft darzustellen - sie wird ja quasi dann weiter bezahlt, wenn sie nicht erfolgreich ist. Dieser Anreiz zur Leistungsmengensicherung bzw. -ausweitung durch Pathologisierung bzw. Klientelisierung ist nicht nur ökonomisch zweifelhaft, er ist vor allem auch ethisch unvertretbar, denn er führt zu einer negativen Selbst- und Fremdzuschreibung der Betroffenen.

Familien- und Elternunterstützung sind als zumeist freiwillige Aufgaben - oder zumindest als solche ohne individuelle Einklagmöglichkeiten - wenig robust gegenüber den Einsparverpflichtungen der Kommunen. Soweit sie überhaupt noch erbracht werden im Rahmen von SGB VIII, § 16 (Familienbildung) zeigt sich häufig das Präventionsdilemma (Bauer 2005): gerade sozial benachteiligte Familien mit geringen Ressourcen und hohem Unterstützungsbedarf scheuen den Weg in diese Einrichtungen aus Skepsis gegenüber dem Jugendamt oder weil sie einen diskriminierenden Vergleich mit sozial besser gestellten Familien vermeiden möchten (Wolf-Kühn & Geene 2009).

Modellprojekte in Dormagen und Monheim, in Hamburg und Flensburg

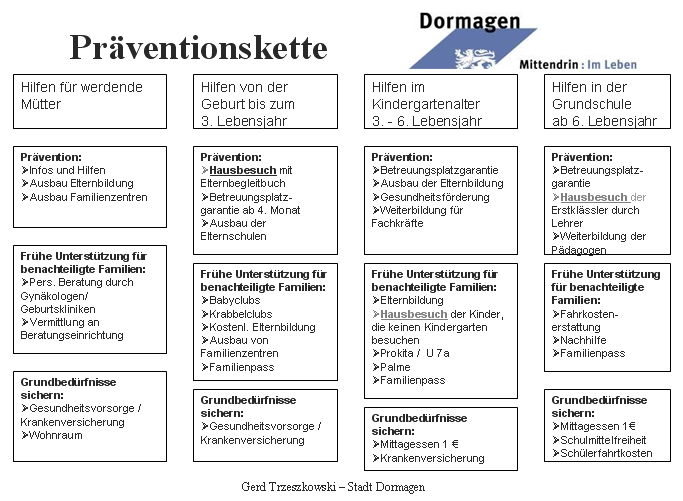

In Modellprojekten sind inzwischen Formen eines übergreifenden Handelns im Sinne des Setting-Ansatzes verwirklicht, besonders bekannt dabei ist das sog. „Dormagener Modell“ (Sandvoss & Kramer 2010). Hier wurden in der rheinischen Kleinstadt Frauen- und Kinderärztinnen und -ärzte, Hebammen, Mitarbeitende von Gesundheits- und Jugendämtern, Kitas und Schulen zu einem gemeinsamen systematischen Vorgehen motiviert, strukturell eingebunden und abgesichert durch eine sog. "Präventionskette" (siehe Abbildung). Ähnliche Aktivitäten werden auch aus anderen Kommunen berichtet, so "MoKi" aus Monheim (Berg 2010), "Adebar" aus Hamburg (Hartmann 2010) oder "Schutzengel" aus Flensburg (Syring 2006).

Die dringend erforderliche bundesweite Umsetzung solcher Maßnahmen setzt abgestimmtes Vorgehen der beteiligten Kostenträger voraus, wobei neben Krankenkassen (SGB V) und Jugendämtern (SGB VIII) auch der Einbezug weiterer Finanziers nach den SGBs II (Arbeitsagenturen), IX (DRV/Rentenversicherungsträger für den Bereich der Rehabilitation) sowie XI (Frühförderung) und die örtlichen Schul- und Bildungsträger geprüft werden sollten (Geene & Rosenbrock 2012). Dafür bedarf es eines bundesweit abgestimmten Rahmenplans, der mit dem Präventionsgesetz sinnvoll angeschoben werden könnte. Auch ohne explizite gesetzliche Regelung gibt es hier die Möglichkeit, über entsprechende Präventionsziele sowie Rahmenvereinbarungen in Ländern und Kommunen entsprechende Regelungen anzustoßen.

Für weiterführende Literaturhinweise klicken Sie bitte auf "mehr"

Bauer, Ullrich (2005): Das Präventionsdilemma. Schulische Kompetenzförderung im Spiegel sozialer Polarisierung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Berg, Annette (2010): „Mo.Ki-Monheim für Kinder - Armutsprävention als kommunale Handlungsstrategie“. In: Holz, Gerda/Richter-Kornweitz, Antje (Hrsg.): Kinderarmut und Ihre Folgen. Wie kann Prävention gelingen? München: Ernst Reinhardt Verlag, S. 149-158.

Bittlingmayer, Uwe & Hurrelmann, Klaus (2006): Präventionsstrategien für sozial Benachteiligte: Das Beispiel der schulischen Suchtprävention und Skillförderung. In: Kirch, Wilhelm/Bernhard Badura (Hrsg.): Prävention. Ausgewählte Beiträge des Nationalen Präventionskongresses, Berlin u.a.: Springer, 173-192.

Geene, Raimund (2014): Ein Meilenstein zur Stärkung der Gesundheitsförderung in Deutschland. In: Gesundheit Berlin-Brandenburg (Hrsg.), Info_Dienst für Gesundheitsförderung. Zeitschrift von Gesundheit Berlin-Brandenburg. Ausgabe 4/2014, Seit 3-4. Berlin.

Geene, Raimund et al. (2009): Kinderärztliche Versorgung und Frühe Hilfen. In: Die Krankenversicherung 61, S. 14-18.

Geene Raimund & Gold, Carola (2009): Kinderarmut und Kindergesundheit. Bern: Huber, S. 99-107.

Geene, Raimund & Rosenbrock, Rolf (2012): Der Settingansatz in der Gesundheitsförderung mit Kindern und Jugendlichen. In: Gold, Carola & Lehmann, Frank (Hg.): Gesundes Aufwachsen für alle! Anregungen und Handlungshinweise für die Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Gesundheitsförderung konkret, Band 17. Köln: BZgA, S. 46-75.

Hartmann, (2010): Mo.Ki - Monheim für Kinder. Zugriff am 5. Februar unter http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/mo-ki/.

Sandvoss, Uwe & Kramer, Kathrin (2010): Kommunale Armutsprävention: Das Dormagener Modell. In: Lutz, Ronald/Hammer, Veronika (Hrsg.): Wege aus der Kinderarmut: Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen und sozialpädagogische Handlungsansätze. Weinheim: Juventa, S. 185-205.

Schnabel, Peter-Ernst (2010): Gesundheit(s)-Sozialisation in der Familie. In: Ohlbrecht, Heike (Hrsg.): Gesundheit als Familienaufgabe. Zum Verhältnis von Autonomie und staatlicher Intervention. Weinheim: Juventa Verlag, S. 25-46.

Syring, Volker (2006): Schutzengel Flensburg. Zugriff am 5. Februar unter http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/schutzengel/.

Wolf-Kühn, Nicola & Geene, Raimund (2009): Früherkennung und Frühe Hilfen. In: Geene, Raimund/Gold, Carola (Hrsg.): Kinderarmut und Kindergesundheit. Bern: Huber, 108-125.